中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

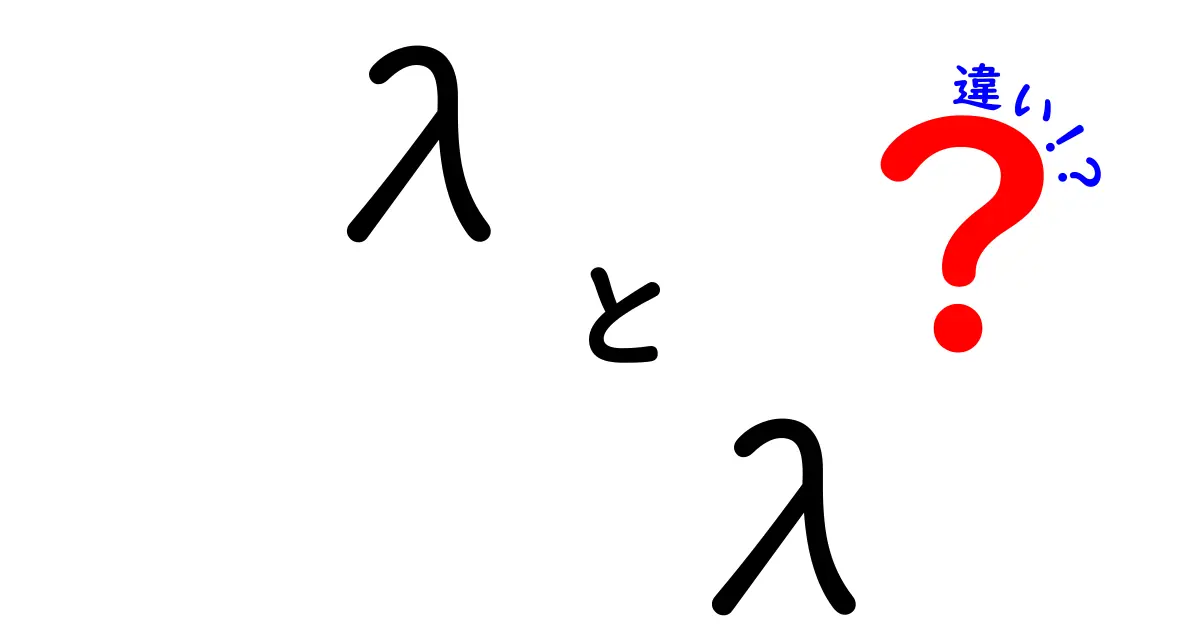

はじめに:λとλの違いを知ろう

このテーマは少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は日常の中でも身近な話題です。λという記号は数学の式や物理の公式、そしてプログラミングの世界でも頻繁に登場します。ここでのポイントは、同じ記号でも“使い方”や“意味”が異なることがあるという点です。第一のλは“ラムダ式”としての使われ方、第二のλは“ラムダ計算”という理論の道具として使われることが多いのです。どちらも“関数”を中心に考える考え方ですが、目的やルール、表記の仕方が違います。本文を読み進めると、なぜこの二つが混同されやすいのか、そしてどう使い分ければよいのかが見えてきます。

この章ではまず、それぞれのλが何を指すのかをはっきりさせ、なぜ混同しやすいのかの理由を整理します。ラムダ式はプログラミングにおける匿名関数を表す記法として日常的に使われます。対してラムダ計算は関数の適用と変換のルールを厳密に定義した理論体系で、計算の証明・理論研究の基盤として重要です。

例えば、日常のプログラミングを思い出してください。よくある例として、ある数を足す関数をラムダ式で書くと、直感的には“この関数は入力を受け取って別の値を返す”という機能をさっと定義できます。これが実装の便利さを生み、コードを短く、読みやすくします。一方で、ラムダ計算は数えきれないような関数の組み合わせを理論的に考える道具で、具体的な値の計算の仕方よりも“この計算が成立するか”という論理的な証明の世界です。つまり、λは現実のプログラミングの道具、λは理論の道具として機能するのです。

ラムダ式とラムダ計算の基本の違い

ここからは二つのλの根本的な違いを、できるだけわかりやすく整理していきます。まず第一に目的が違います。ラムダ式は「関数を定義して他の部分で使えるようにする機能」を提供します。多くの言語ではanonymous functionと呼ばれ、宣言を短く済ませられるのが魅力です。コードの読みやすさと再利用性を高めるための道具として設計されています。これに対してラムダ計算は「どうやって計算を実現するか」を厳密に決める理論です。

ここでの計算は実際の値の演算だけでなく、式の変形・簡略化のルールそのものを扱います。特に重要なのは、β変換と呼ばれる適用の規則で、関数に引数を適用する際の式の形を正確に変換します。これにより、複雑な関数の構成でも最終的にどう結果が出るかを理論的に追跡できるのです。

この章では、現実のプログラミングと抽象的な数学の違いを、具体的な例とともに確認します。例えば、JavaScriptのラムダ式と、論理的なラムダ計算の間には、書き方の違いだけでなく「扱える抽象度」の差が存在します。ラムダ式は多くの場面で実行可能なコードとして扱われますが、ラムダ計算は「この式は何を意味するのか」を証明するための道具です。これを理解することで、プログラムの「何をしているのか」をより深く、正確に読み解く力がつきます。

実務での使い分けと学習のコツ

実務の現場では、ラムダ式を活用して短く読みやすいコードを書くことが基本です。例えば、配列の各要素に対して同じ処理を適用する場面や、イベント処理の設定など、匿名関数を素早く書いて動かす場面が多くあります。これによって開発の効率が大きく上がり、コードの保守性も向上します。

一方で、ラムダ計算は学習の土台となる理論です。プログラミングの学習が進んだ後には、β変換やα変換といった概念を学ぶと、アルゴリズムの設計や関数の最適化を考える際に大いに役立ちます。最初は難しく感じても、段階を踏んで学ぶと自然に理解が深まります。

学習のコツとしては、まずは簡単なラムダ式から使いこなし、次に「この式がラムダ計算のどの規則に対応しているのか」を意識して結びつける練習を積むことです。理解を深めるには、概念を自分の言葉で説明してみること、そして手を動かして実際に小さなプログラムを書いてみることが効果的です。これらを繰り返すと、 λ の世界が具体的で身近なものとして感じられるようになります。

友達同士でカフェに座って話す場面を想像してください。Aさんは「ラムダ式って、コードの中で名前をつけずに関数をその場で作れる便利な道具だね」と言います。Bさんは「でもラムダ計算って、数字の計算みたいに答えを出すのが目的じゃなく、関数と関数の適用が“どう定義され、どう変形されるか”を厳密に描く理論だよ」と返します。二人は、ラムダ式の短さと直感的な使いやすさを認めつつ、ラムダ計算の厳密さが理論研究や証明に不可欠だという点を確認します。Aさんが「日常のコードを書くときにはラムダ式を使えばいいのか」と問いかければ、Bさんは「はい、実務にはラムダ式が最適なツールです。ただし学術的な視点を持つと、なぜその静かなコードが正しく機能するのかを説明できるようになります」と答えます。二人の会話は、実務と理論の橋渡しをしてくれるラムダの世界の扉をそっと開くような瞬間です。