中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

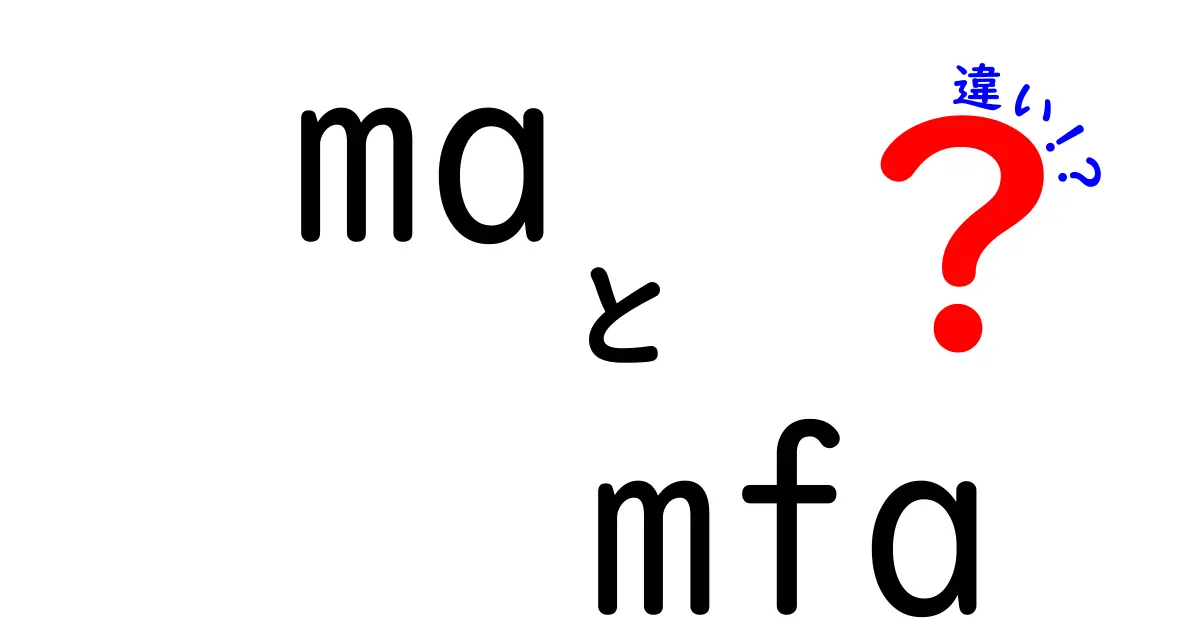

MAとMFAの違いを知ろう:概要と定義

MA は Master of Arts の略で、主に人文学や社会科学の分野で用いられる修士号です。

同様に MFA は Master of Fine Arts の略で、創作活動や実務的な技術の習得を重視します。

この二つは同じ修士号ですが、学習の目的と成果物の性質が大きく異なります。

以下では定義の違いを丁寧に説明し、それが実際の進路選択にどう影響するかを考えます。

まず、MA の特徴を押さえると、専門的な研究、理論の深堀、文献の読み込み、論文の作成といった学術的な活動が中心となることが多いです。

人間の社会的現象や文化の文脈を深く分析する力が身につき、修士論文を通じて独自の見解を成立させる力が養われます。

これに対して MFA は作品生成や表現技法の習得を重視します。

創作の技術を磨く過程では、短編小説の執筆、脚本の作成、映像美の設計、舞台演出のプランニングなど、成果物を形にする訓練が多く含まれます。

制作の過程を重視するため、作品の完成度や実践的なスキルが評価の中心となる場面が多いのが特徴です。

このような違いは就職先や進学先の選択にも現れ、研究職を目指す人は MA の方が適していると判断されるケースが多い一方、創作を人生の軸にしたい人は MFA を選ぶことが多いです。

また、授業形態や指導体制が異なることも多く、MA は講義中心の授業と論文作成の組み合わせが一般的で、MFA は実技授業や作品制作の指導が中心になることが多いです。

学位の理解を深めるためには、志望分野の学部や修士課程の公式情報を確認することが大切で、学校ごとに名称や要件の違いがある点にも注意が必要です。

この表は両者の違いを一目で比較するためのものです。

学位名だけでなく、“学習の目的”“成果物の性質”を見ることが重要です。

学習スタイルの違い は MA の場合、講義とディスカッションを通じた理論理解と文献批評が中心になる傾向が強いです。

MFA では実技練習と作品制作が中心となり、指導教員との個別指導や制作課題の提出が多くなります。

この違いは学習期間の長さや授業料にも影響を与えることがあり、事前の情報収集が大切です。

最後に、学校ごとに MA と MFA の区分が必ずしも厳密に同じとは限らない点にも注意してください。

同じ名称の修士号が、学校によっては異なる要件や評価軸で運用されることがあるため、公式情報の確認が不可欠です。

進路選択の際には自分の将来像と学習スタイルの適合を最優先に考えましょう。

創作を中心にしたいのか、分析と研究を深める道を選びたいのか、明確にすることで選択の精度が上がります。

どちらを選ぶにせよ、修士号を取得する目的を自分なりに整理しておくと、后の学習計画が立てやすくなります。

今日は友だちのユリと話していた。MA と MFA の違いについて深掘りしてみようという話題だ。私はまずこう説明した。MA は人文学の研究と理論を深める道であり、卒業後には教職や研究職、大学院での研究継続が向いていることが多い。対して MFA は創作を中心に実践的な技術を磨く道だ。文学作品の執筆や映像美術など、作品を形にする力が評価される場面が多い」。ユリは納得したように頷き、創作の現場での難しさについて語り合った。話を進めると、学位の目的と自分の将来像が合致しているかが大事だと気づく。結局、大事なのは「自分が何を作りたいのか」そして「どんな能力を身につけたいのか」だと感じた。