中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

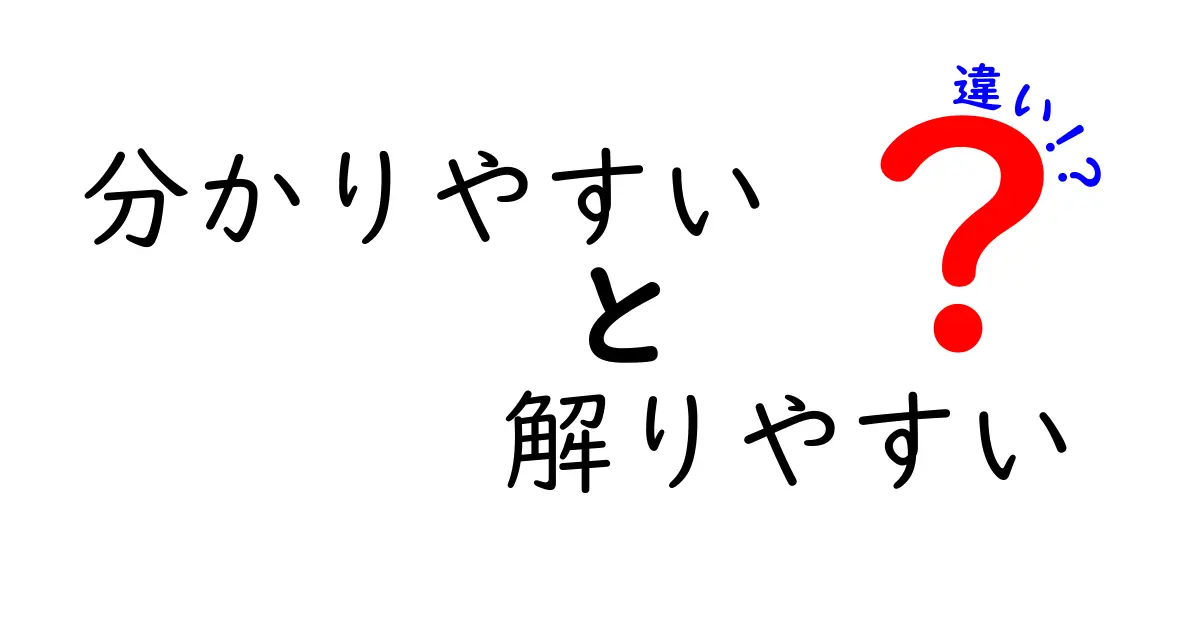

クリックされやすいタイトルと分かりやすい解りやすいの違いを理解する

分かりやすいと解りやすいは、読者にとっての理解のしやすさを表す言葉です。ところが使い方のニュアンスが少し異なるため、タイトルや見出しでの選択も変わってきます。

この違いを知っておくと、ブログの文章が自然になり、読み手が知りたい情報へとスムーズに進む道筋を作れます。

まず大切なのは「読者が何を知りたいか」を第一に考えることです。ここでは中学生の読者を想定して、分かりやすいと解りやすいの違いを、例文とともに丁寧に解説します。

具体的には日常の話題で使い分けると伝わりやすさが変わります。

分かりやすいは動作の結果を指すニュアンスが強く、読み手が途中で迷わず理解できる状態を想起させます。

一方で解りやすいは漢字の使用との組み合わせが意図的に強く、やや堅めの印象を与えることがあるのです。

この微妙な差を察し、場面に合わせて使い分けることが、文章力を高める近道になります。

実例で学ぶ使い分けのコツ—学校の作文とブログの現場での実践

次に、実際の文章でどう使い分けるかを見ていきましょう。

例1: 友達に向けた短い説明なら分かりやすいを選ぶとよいです。彼らがすぐに意味をつかめるよう、平易な表現とひらがなの語尾を使って表現します。

例2: 論文風の説明文では解りやすいを選ぶことがあります。読み手に少し難解さを感じさせず、漢字の組み合わせを適度に活かして信頼感を高める効果が狙えます。

日常のブログでも、冒頭の一文を分かりやすいで始めてから、本文で解りやすいを適度に混ぜると、読みやすさを保ちつつ深みを与えられます。

また、見出しの使い方にも注目しましょう。

見出しが「分かりやすい点の整理」と「解りやすい点の整理」に分かれると、読み手がどの情報に目を通せばよいか一目で分かります。

この工夫だけで、全体の理解度が格段に上がるのです。

表で比べる具体的な違いと使い分けの実例

以下の表は分かりやすいと解りやすいの違いを視覚的に理解するのに役立ちます。

見出しが長い文章になりすぎると読み手がついてこなくなることもあるので、適度に要点を分ける工夫も紹介します。

雑談風の深掘りコーナー: 分かりやすいという言葉を話すと友だちはすぐに意味をつかみやすいと答えますが、解りやすいという言葉は少し硬めの印象を与えがちです。私はその違いを、場面と読者の年齢層を意識して使い分けることが大切だと伝えます。結局、読み手が楽に理解できる道筋を作ることこそが、言葉の本質的な役割だからです。

次の記事: 使いやすいと便利の違いを徹底解説:中学生でも分かる使い分けのコツ »