中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

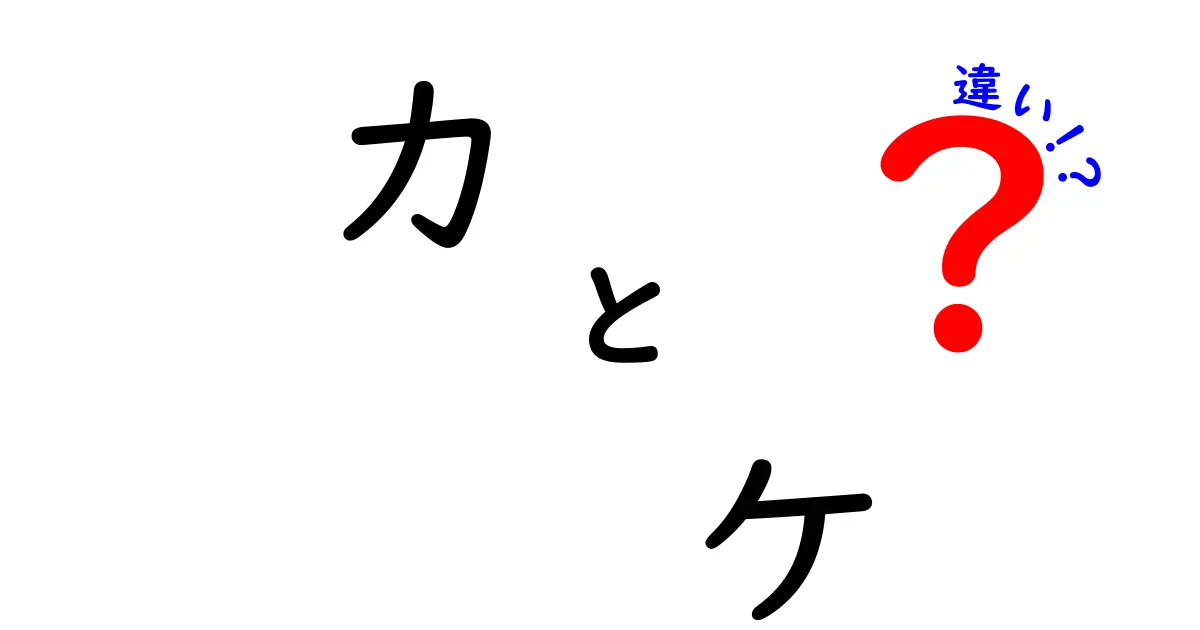

ヵとヶの違いを徹底解説

日本語には、小さなカナ文字を使って語の一部を短く示す表記が存在します。その中でも「ヵ」と「ヶ」は、読むときには同じ「か」または「け」と読まれることが多いですが、使われる場面や意味のニュアンスが異なることがあります。

この違いは、歴史的な経緯と現代の文章作法の変化によって生まれました。

つまり、同じ読み方でも、どの場面でどちらを使うかで読み手に伝わる印象が変わります。

このセクションでは、まず基礎を固め、次に実務的な使い分けへと進みます。

まず名前の由来を整理します。ヵとヶは、文字自体は小さなカナを前置きして「か」「け」という音を表す記号です。

元々は漢字と仮名の組み合わせで、語の末尾や助詞的な位置で分量感を表すために使われました。歴史的には、和文の表記体系が整っていく過程で、技術的な簡略化の一環としてこのような小さなカナが採用されました。

現在では、デザイン的な理由や読みやすさを優先して使い分けることが多いです。

次に、現代日本語での具体的な使い分けを見ていきます。

「ヶ」は、日常的な文章や印刷物で広く見られ、語中・語末・漢字を前置する形でしばしば使われます。代表的な例として「三ヶ所」「二ヶ月」などがあります。

一方、「ヵ」は古い文献・公文書・特定のブランド名・歴史的テキストの装飾的表記に見られることが多く、現代の一般文書では控えめに扱われます。

この区別は、読み方が同じでも読者の印象や文書の雰囲気を変えるため、使い分けの判断が重要です。

実務での注意点と活用のコツ

実務の場面では、統一感を重視します。ひとつの文章内でヵとヶを混在させると読みにくさが増し、誤解を招く可能性があります。

企業の公式文書・学校の教材・学術論文などでは、スタイルガイドに従って決まった表記を使うことが求められます。

一般的には、「ヶ」が現代の標準に近い表記として広く使われますが、歴史的な文献や伝統的な印刷物では「ヵ」が使われる場面もまだ見られます。

読みやすさと統一感を最優先に、あなたの使う場面でどちらを選ぶべきか、実際の文書の他の部分と比べて判断しましょう。

具体的な例を挙げると、三ヶ所は日常的に使われる表記、一ヵ月は文献で見かけることがあるが現代文ではやや珍しい、といった違いが分かります。表記の好みだけでなく、読み方の連結(かげつ、かしょ)にも注意して読みを確定しましょう。

読者が混乱しないよう、初出のときには読み仮名を併記するなど、親切な編集を心がけるとよいでしょう。

読み方と印象の整理表

以下の表は、実務で混乱しやすい点を整理したものです。

表の読みはおおむね「か」「け」で統一されますが、場面による印象の違いに注意してください。

この表を見れば、どの表記がどんな場面で使われるかがイメージしやすくなります。

ただし、組織のスタイルガイドが別にある場合は、それに合わせることが最優先です。

ねえ、ヵとヶの話をしていると、昔の文献ではヵがよく使われていたり、現代のポスターや公式文書ではヶが多かったりして、なんだか読み方だけでなく時代感も感じるよね。僕が学校のプリントを作るときは統一ルールを決めておくと混乱がなくなるんだけど、友だちとのLINEでは自然にどちらを使っても読み取れることが多い。結局、使い分けの鍵は「場面」と「読者の印象」だと思う。場面を超えて誰も困らないのは現代的なヶを使い、特に数字の後に来るときは読みやすさを優先すること。昔の文献を読むときはヵの雰囲気を味わえるのも一興だけど、日常の資料作りでは読者の理解を妨げない表記を選ぶのが一番だと感じる。こうしたちょっとした選択が、文章全体の読みやすさと信頼性を大きく左右するんだよね。