中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

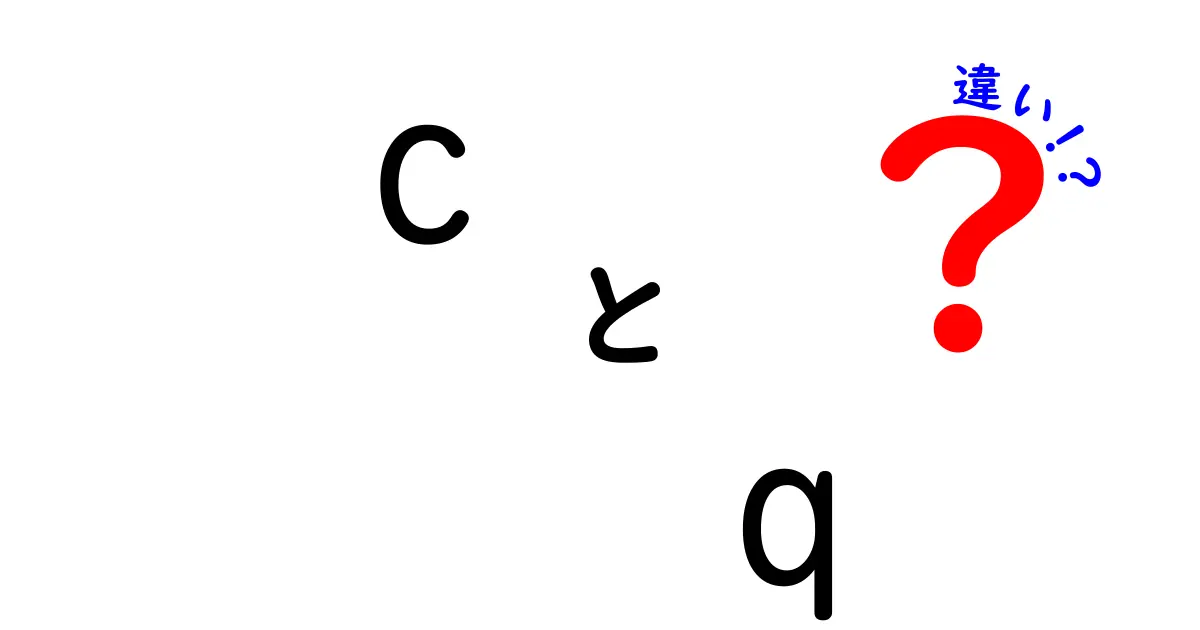

cとqの基本的な違いを知ろう

cとqは日常の文章や学習の場面で混同されやすい組み合わせです。文字としての形はよく似ていても、使われる意味や文脈が大きく異なるため、混乱を避けるには正確な定義と用途を理解することが大切です。まず、文字の形の違いから話を始めましょう。小文字の c は半円形に近い開いた円を描き、右側が開いています。一方、小文字の q は円に下向きの尾を持ち、形が逆さまの感じに見えることが多いです。この形の違いは、手書きやタイピングのときにも影響します。次に、実際の使い方について見ていきます。科学の分野では c は光速を表す記号として使われることが多く、物理の式や定数の表記として重要です。一方、q は電荷量や量を表す変数として使われることが多く、数式の中で位置が変わりやすい特徴があります。プログラミングの世界でも、文字を表す場合と変数を表す場合とで意味が大きく異なります。ここでは、日常生活での誤解を避けるためのポイントを、具体的な例文とともに紹介します。さらに、注意点として、英語圏の文献では c と q の省略形が別の意味になることがあるため、文脈をよく読み取ることが求められます。最後に、実践的なコツとして、用語を揃える、定義を明確にする、意味を確認する三つのステップをおすすめします。

さらに深掘り: 用例と誤解

深く理解するには、複数の分野での具体例を見ていくのが効果的です。例えば、日常の文章では c は約数や程度を表すことがあるし、会話文の中での音声的表現にも現れます。対照的に q は数量や質を示す記号として使われ、文脈によっては疑問を表す記号にも見えることがあります。学習用の練習として、次の三つの観点を意識すると良いでしょう。まず一つ目は場面の違いです。二つ目は意味の違いです。三つ目は読み方の違いです。これらを整理することで、cとqを混同せずに正しく使えるようになります。以下の表を参照してください。

友だちのミカと居間で話していたときのくつろいだ雑談風の小ネタです。私は c と q の違いを説明するのに、まずは形の印象から始めました。ミカは最初、見た目が似ているので混同してしまうと言いました。そこで私は紙に大きく c と q を書き、それぞれの尾の有無や線の角度の違いを指でなぞって見せました。その後、物理の世界での c は光速として使われ、数式の中での q は量を指すことが多い点を実例付きで説明しました。私たちは文脈の違いこそが真の違いだと気づき、教科書の例を真似して複数の分野での使い分けを練習することにしました。最後に、見分けをつけるコツとして、色分けノートと日常のメモでの一貫した用語の使い分けを提案しました。