中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

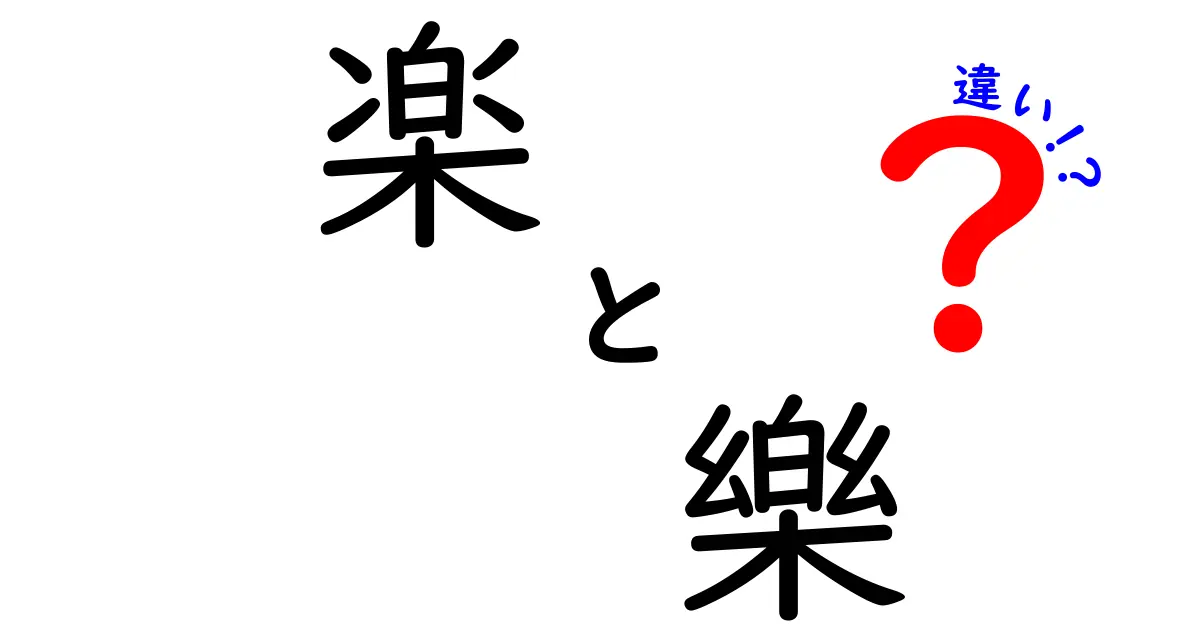

楽と樂の違いを一言で理解するための基本点

このセクションではまず 楽 と 樂 の基本的な違いを、読み方・意味・現代の使用状況の3つの観点から丁寧に整理します。日本語の漢字は時代とともに形が変化しますが、意味や使い方の違いは意外と細かな場面で現れます。

現代日本語では日常語として多く使われるのは 楽 の方です。例を挙げると、楽しい、楽だ、楽器、楽団、音楽といった語にはすべて 楽 が使われます。一方で 樂 は昔の形で、現代の日常会話ではほとんど見かけませんが、歴史的文献・伝統芸能・寺社名・一部のブランド名など、文脈によっては出てくることがあります。読み方はどちらも基本的に同じ字音で「らく」「がく」と読まれるケースが多いですが、語源的には別の歴史を持つことが多い点が大きな違いです。これらのポイントを理解すると、漢字の見た瞬間の印象だけでなく、意味の違いを的確に読み解けるようになります。

本記事の目的は、楽と樂の違いを分かりやすく、日常生活の中でどう使い分けるのかを具体的な例とともに理解することです。以下で順に詳しく見ていきましょう。

- 読み方の基本- 楽はらく/がくと読むことが多いが、場面での使い分けもある

- 意味の幅- 楽には「快適」「楽しむ」「音楽」「楽な」「楽器」など多様な意味が含まれる

- 形の違い- 現代の公式文書や教育現場では楽を用いる

古典文献や一部の固有名詞では樂が継承されることがある - 実用のコツ- 日常文章では楽を使い、新しい用途や歴史的文脈が必要な場面で樂を選ぶと良い

このように、現代の文書は基本的に楽を用いる一方、歴史的・伝統的な文脈では樂が現れることを覚えておくと、文章のニュアンスを間違えずに伝えられます。以下のセクションでは、歴史の観点と現代語としての使い分けを詳しく見ていきます。

歴史と成り立ち- 樂が形成された背景と現代への影響

漢字の成り立ちを理解するには、まず楽と樂の構成要素を比べることが役に立ちます。

楽の現代字は、音楽や快適さ・楽しさを意味する語として多用途に使われます。これに対して樂は伝統的な表現で、儀礼的な場面や古典文学の引用、あるいは美術・茶道・能楽など伝統文化の文脈でよく見られます。楽の形は比較的新しく、部品が単純化され、書きやすさを重視した現代漢字教育の影響を受けています。一方で樂はかつての複雑な筆画を持ち、学習段階で覚えるべき“形の美”を伴う古典的な字として残りました。歴史的には、この差は教育改革や文字の簡易化運動の影響を受けて徐々に生じたもので、日本語教育や漢字の使用場面の変化と密接に関係しています。こうした背景を知ると、なぜ現代では楽が主流になったのか、なぜ一部で樂が温存されているのかが見えてきます。

また、漢字の変化は国や地域の文化・制度の影響も受けやすく、樂が使われる場面を見ると、そこには伝統と現代の接点を感じることができます。歴史を学ぶと、ただの字形の違いを超えて、文脈の中でどう意味が変化するのかを理解できるため、文章を読む力も自然と養われます。

現代日本語での使い分けと日常生活の具体例

では、日常生活の場面で具体的にどう使い分ければよいのでしょうか。まず基本は、読みや意味の混乱を避けることです。

1つ目のポイントは、意味の拡がりを意識すること。楽は「楽しい」「楽だ」「楽器」など、ポジティブな感覚や身心の状態を表す語として広く使われます。2つ目は、音楽関係の語はほぼ全て楽を用います。音楽・楽団・音楽会・楽曲など、音楽に関する語が並ぶ場面では楽の使用が標準的です。3つ目は、固有名詞や伝統的な表現の場面で樂が残ることがある点です。能楽の名称や寺社仏閣の名称、伝統工芸の分野などで樂が使われることがあります。これらを踏まえると、日常の作文でも「楽しい」「楽だ」「楽器」「音楽」を適切に使い分ければ、読み手に混乱を与えず、意味が明瞭になります。

なお、教育現場や公式文書では原則として楽を使いますが、歴史・文化の話題や学術的文献への言及、伝統的名称の引用などでは樂を見かけることがあります。こうした場面の違いを意識するだけで、文章のニュアンスは大きく変わります。最後に、読み方の面でも「らく/がく」という音の使い分けが実務上の混乱を防ぐコツです。簡単な覚え方としては、現代語の多くは楽を使い、読みの音がそのまま文脈を支えることを意識すると良いでしょう。

本章で挙げたポイントを日常生活に落とし込み、短い文から練習していくと、漢字の差異が伝えたい意味の差に直結することを実感できるはずです。

読み方と意味の幅を生かす練習問題- 例題と解説

練習として、以下の例を使って考えてみましょう。例1: 楽しいと書かれた文は、読む人にどんな気分を伝えたいかを表します。例2: 音楽の場では楽が適切です。例3: 歴史的文献で見かける樂という字には、現代語の楽とは違うニュアンスが含まれることが多く、読み方も同じでも意味のニュアンスが微妙に変化します。これらの例から、文脈と意味の組み合わせを意識することが、日本語の理解を深める第一歩であることがわかります。読者の皆さんが日常的に書く文章でも、意味の幅を意識して使い分ける練習を継続することで、より正確で伝わりやすい表現を身につけられるでしょう。

最後に、覚えておくべき基本は「現代文では楽を使い、伝統的・文献的文脈で樂が登場することがある」という点です。この知識を土台に、私たちの文章力はさらに磨かれていくはずです。

そうだね、この記事を読んでくれてありがとう。実は「楽」という字は生活のあちこちで見る機会が多いんだ。音楽を聴くときも、友達と遊ぶときも、睡眠のリズムを整えるときも、「楽」に関係する言葉が出てくることが多い。逆に「樂」は少し特別な場面で使われることが多く、歴史の話や伝統文化の話題に触れたときに現れることがある。結局、読み方も意味も、文脈と目的次第で使い分けるのが賢い方法だと思う。僕たち中学生が文章を書くときは、まず「楽」を素直に使ってみて、伝えたい気持ちや状況が正しく伝わるかを確認するのがいい練習になるね。