中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

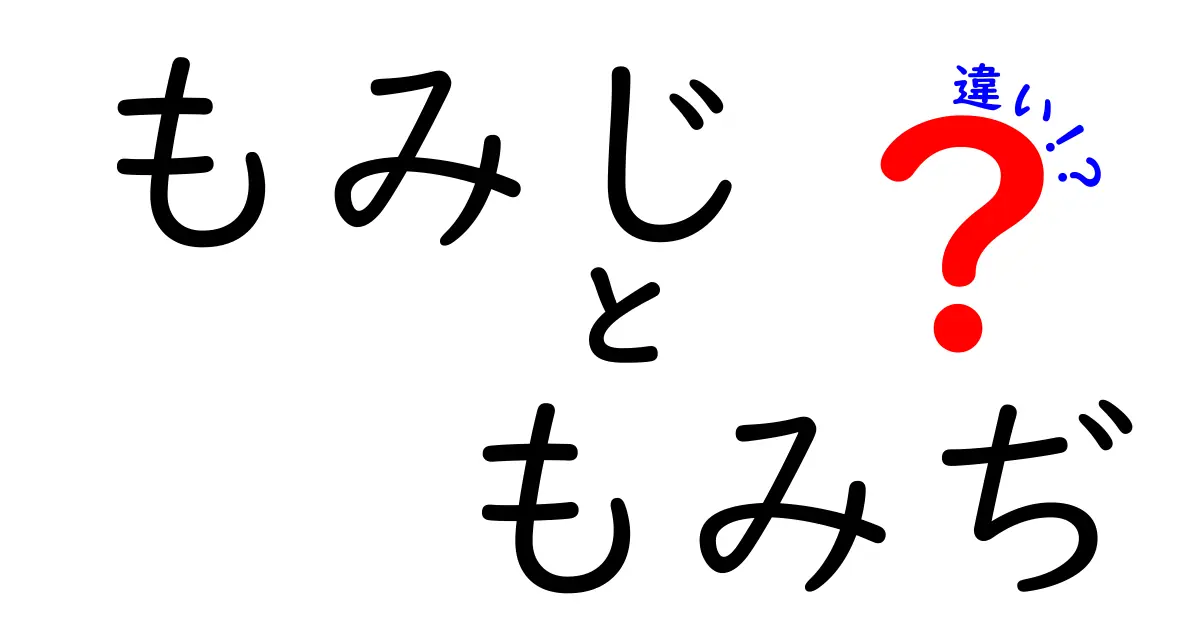

もみじともみぢの違いとは?読み方の秘密を解説

日本の秋を彩る美しい紅葉の一つに「もみじ(紅葉)」があります。

ところで、「もみじ」と「もみぢ」という二つの読み方があることをご存知でしょうか?

この二つの表現、実は意味や使われ方に少し違いがあるんです。本記事では、その違いをわかりやすく丁寧に説明していきます。

「もみじ」と「もみぢ」はどちらも同じ漢字「紅葉」を使いますが、読み方の違いは主に時代背景や文化的な要素に関係しています。

昔の日本語では、「ぢ」は「じ」と同じ音として使われることがよくありました。

そのため、「もみぢ」は昔の表記で、現代では「もみじ」と書くことが一般的になりました。

つまり「もみぢ」は昔の言い方で、今はほとんど「もみじ」が使われているというのが基本の違いです。

なぜ「もみぢ」から「もみじ」へ変わったのか?歴史的な背景

日本語の表記法は歴史の中でいくつかの変化を経ています。

その一つが「草書体の文字」や「歴史的仮名遣い」の変化です。

昔の日本語では、表音が同じでも「じ」を「ぢ」と書くことが多くありました。これを「歴史的仮名遣い」と呼びます。

しかし、現代の日本語では、発音に基づいた「現代仮名遣い」が採用されていて、基本的には「じ」は「じ」と書き、「ぢ」は特定の例外を除いて使われません。

この変化により、「もみぢ」は「もみじ」と表記されるようになり、学校の教科書や新聞、書籍での使用が主流となりました。

とはいえ、伝統的な和歌や歌舞伎の世界、また詩的な表現では時に「もみぢ」と書かれることもあります。

このように、「もみぢ」は伝統や歴史的な味わいを残した言葉として今も存在しているのです。

「もみじ」と「もみぢ」の使い分けと意味の違い

では、実際に日常生活でこの二つをどう使い分ければよいでしょうか?

基本的に

・一般的な会話や文章では「もみじ」を使う

・歌や詩、昔風の文章や名前など、伝統的な場面では「もみぢ」を使う

というイメージです。

例えば、紅葉狩りのパンフレットや観光案内では「もみじ」が圧倒的に多いですが、和歌や古典文学を楽しむ時は「もみぢ」という表記に出会うことがあります。

意味としてはどちらも「秋に美しく赤や黄色に変わるカエデの葉」のことを指し、違いは表記・読み方のルールの違いだけです。

以下に簡単な表を作成しました。ご覧ください。

| ポイント | もみじ | もみぢ |

|---|---|---|

| 漢字 | 紅葉 | 紅葉 |

| 読み方 | もみじ(現代仮名遣い) | もみぢ(歴史的仮名遣い) |

| 使われる場面 | 日常会話、現代文章 | 和歌、詩、伝統的表現 |

| 意味 | 秋のカエデの葉 | 秋のカエデの葉 |

このように、書き方の違いだけで意味は一緒ですが、読む人に与えるイメージが変わることもあります。

まとめ:もみじともみぢ、どちらを使うべき?

現代では「もみじ」が圧倒的に主流で、ほとんどの場合こちらを使って問題ありません。

ブログ、SNS、ニュース、学校の授業などでは「もみじ」が使われています。

ただし、古典文学や伝統芸能、和歌の世界では「もみぢ」が使われることがあるため、使い分けを知っておくと教養が深まります。

最後に、ポイントをまとめます。

- 「もみじ」と「もみぢ」は同じ漢字「紅葉」の読み方の違い

- 「もみぢ」は昔の読み方で、歴史的仮名遣いの名残

- 現代では「もみじ」が一般的

- 詩や和歌など伝統的な場面では「もみぢ」が使われることも

このように知っておくと、日本語の奥深さも感じられるでしょう。

秋の風物詩であるもみじの美しさを、言葉の違いでも楽しんでみてくださいね!

「もみぢ」という表記は、今ではほとんど見ませんが、昔は日本語の中で「じ」と「ぢ」が同じ音として使われていました。特に和歌や伝統芸能の世界では、こうした歴史的な書き方が残っているんですね。だから、「もみぢ」と書かれた歌を読むと、なんだか時代を遡った気分になり、秋の紅葉の美しさにさらに奥深い味わいが加わります。現代仮名遣いが普及した今でも、こうした言葉の歴史を感じられるのは日本語の魅力の一つです。

前の記事: « もみじとカエデの違いを徹底解説!見分け方や特徴は?

次の記事: 知らないと損する!活力液と液肥の違いを徹底解説 »