中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

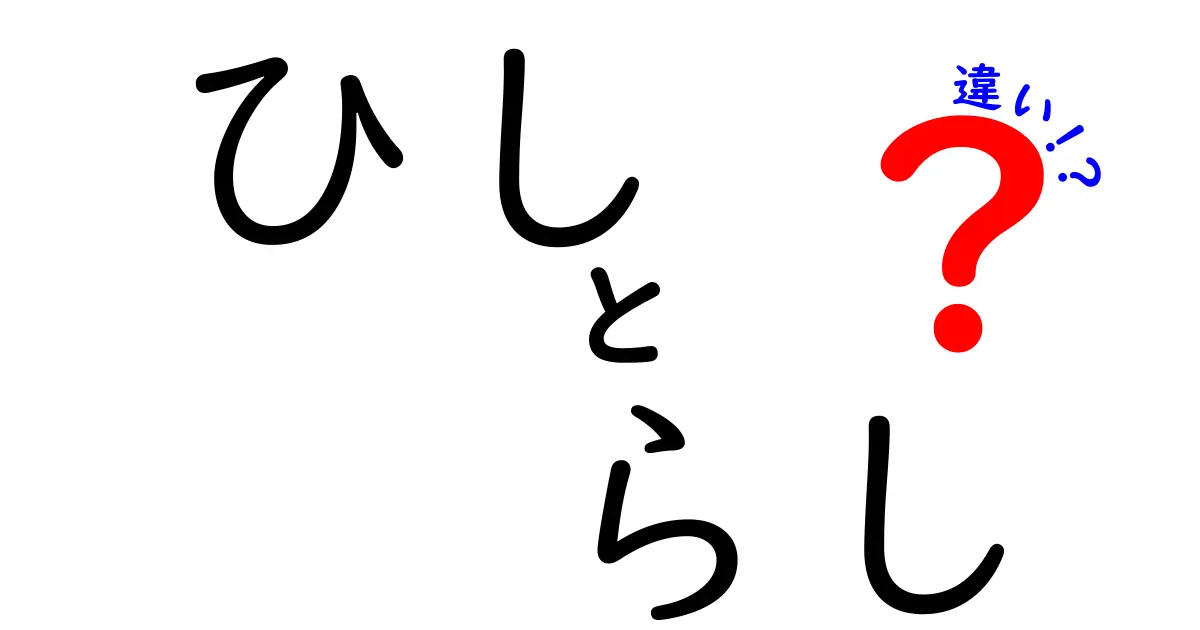

ひし・らし・違いの全体像

この話題は普段の会話にはあまり出てこない組み合わせのように感じるかもしれませんが、実は日本語の“言葉のかたち”を理解するうえでとても役に立ちます。ここではひしとらしと違いという三つの要素を、意味・役割・使い方の観点から丁寧に並べて整理します。まず大事な点として伝えたいのは、ひしは菱形や菱の字を示す名詞・形状を表す語として使われることが多いという点、そして らしは古語・文語で出てくる助法の一種で、現代語のらしいの基盤となっているという点です。これらは同じ日本語には見えますが、実際には別の品詞で別の機能を持っています。理解のコツは、どの語が名詞として形を作っているか、どの語が文の意味を推し進める修飾・助動詞として働くかを見分けることです。さらに、違いを正しく見分けるには、文章の時代背景や文体を意識することが大切です。現代語の日常会話ではひしは形の説明に登場する機会が多く、らしは詩的・歴史的な文章で耳にすることが多い、というのが現実的な区別です。

このように、同じ日本語の断片でも「何がどうなるか」で意味が変わります。正確に理解すれば、読み手に伝わるニュアンスが大きく変わる場面が出てくるのです。読みやすさと伝わりやすさのためにも、まずは品詞と活用・接続の違いを意識してみましょう。

次に、ひしとらしと違いの関係をひとことでまとめます。ひしは名詞・形容の語源となる語句として具体的な形を指す一方、らしは推量・伝聞・体裁づくりなどの意味をもつ古語的な要素で、現代語では似た意味のらしいという形に継承されています。つまり、ひしは“何かの形や元になる名詞”として機能し、らしは“推定・印象・形式的な表現を作る働き”として機能すると覚えておくと混乱を避けやすいです。さらに、違いを意識する場面としては、教科書の説明・文学作品・伝統的な模様名の説明などが挙げられます。現代文を書いたり読む際には、これらの使い分けを意識することで、文章の雰囲気を損なわずに正確に伝えることができます。

この節では、ひし・らし・違いの基本を押さえることを第一の目的として、実生活の場面や教科の例に沿って、どの場面でどの語を使えばよいかを見分ける手がかりを整理しました。今後の章で、それぞれの意味と使われ方を具体的な例でさらに深掘りします。

ひしの意味と使われ方

ひしは主に菱形を指す名詞として使われます。菱形の模様や菱の葉・菱型の図形など、具体的な形状を表す語として現代日本語の日常会話や教科書・美術・デザインの文脈でよく登場します。読み方は“ひし”で、二字熟語として用いられることが多いです。たとえば、菱形の窓や菱形の tiles など、形状を説明する場面での基本語として機能します。ひしという語が出てくるとき、文章の中心は“形”そのものや“図形的特徴”へと向かいます。日常文では「ひし形」「菱模様」「菱の字」などの言い回しが自然に出てきます。美術・デザイン分野では、対称性・幾何学的美の象徴としてのひし形を説明する際にも頻繁に登場します。

また、ひしは地名や人物名の一部としても現れることがありますが、本文では主に形状や図形としての意味に焦点を当てて解説します。列挙・例示を通じて、ひしがどのような場面で使われやすいかを理解すると、後の章での“らし”との違いがよりクリアになります。ひしを見分けるコツは、まず語が名詞として現れるかどうか、次にその名詞がどの対象を指しているかを確認することです。例えば「ひし形のパターン」「菱の模様」「菱形の板」などはひしが名詞として働く典型的な例です。

らしの意味と使われ方

らしは古典日本語の助動詞・語尾として機能する語で、現代日本語の「〜らしい」とは別の歴史的な位置づけを持ちます。現代語でのらしいは推定・伝聞のニュアンスをやさしく表現する語ですが、らしは文語体の証拠的・断定的なニュアンスを濃く与える古典語の一部です。使い分けとしては、現代的で自然な会話・文章ではらしいを選ぶ場面が多く、文学作品・史料・古典テキスト・仮名遣いの文体の再現をする場合にらしが登場します。らしはいわば“古風さ”や“確からしさの感覚”を強調する道具として機能します。現代の文章でらしを使う場面はかなり限られ、語感としては重く、難解さを伴う印象を与えることが多いです。

例文としては、現代語の「〜らしい」に比べて、古典文献で見られる「雨らし」「人らし」などの形が挙げられます。これらは読み手に対して、時代背景や文体の違いを感じさせる要素となります。らしを正しく用いるには、文体・場面・対象の人物像・気持ちの推移を意識することが大切です。本文では、現代の文章と古典文献の両方を比較する形でらしの使われ方を説明します。

違いの見分け方と実例

ひしとらしは品詞の違いと役割の違いから成り立つ差があります。以下のポイントを押さえると、見分けがしやすくなります。

1) 品詞の違い:ひしは名詞・語源的な語で、具体的な形状を指す。らしは古典語の助動詞・語尾の一種で、文法的機能を担う。

2) 使われる文体の違い:現代の日常文でひしは自然に登場する。一方、らしは文語・詩・歴史的文献で登場することが多く、現代語では語感が異なる。

3) 意味のニュアンスの違い:ひしは“形・図形”を指す直接的意味。らしは“推定・伝聞・雰囲気づくり”といった抽象的意味で、語尾の機能が中心。

以下に実例を挙げて比較します。

例1:菱形の模様を説明する場合、ひしを使います。「菱形の模様は対称性が高く美しい」この文では菱形という形そのものを指す名詞としてひしが機能します。

例2:古文風の表現を作るときには、らしを使うことがあります。「雨らしき空模様が広がる」この場合、雨の様子を推量する文法的要素としてのらしが働き、文体の雰囲気を作ります。

4) 書き分けのコツ:日常会話で「ひし」は形状の説明が必要なときに使い、古典的・文学的な文体・史料風の文章では「らし」を選ぶと雰囲気が整います。5) 実用的な回避策:現代の文章で迷ったときは、意味が具象か抽象かを基準に判断するとよいです。抽象的な推量・態度表現にはらし、具体的な形状にはひしを使うのが無難です。これらの観点を押さえると、ひし・らし・違いの差がはっきりと理解できます。

以上の特徴を踏まえると、ひしは具体的な形を指す場面で、らしは文体・時代感・推量のニュアンスを出したい場面で使うのが基本です。現代日本語の教科書や日常会話での混同を避けるためにも、まずは意味の焦点が形状か推量かかを確認する癖をつけると良いでしょう。

友達とおしゃべりしているとき、ある人が図形の話をしていて『この図形、ひしの形だね』と指摘していました。すると別の友達が『らしって古典的な語でしょ?』と返し、現代語ではあまり使わない話題に発展しました。私はそこで気づいたのですが、ひしは形を指す具体的な語、らしは雰囲気や推量を表す古風な語だという点がポイントでした。結局、彼らはひし形の模様を説明する場面でひしを使い、文学作品の引用や古文風の表現を試すときにはらしを使うべきだと結論づけました。日常会話と文学的表現の使い分けがうまくいけば、伝えたいニュアンスをぴったり伝えられるようになる、そんな実践的な気づきを得た会話でした。