中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

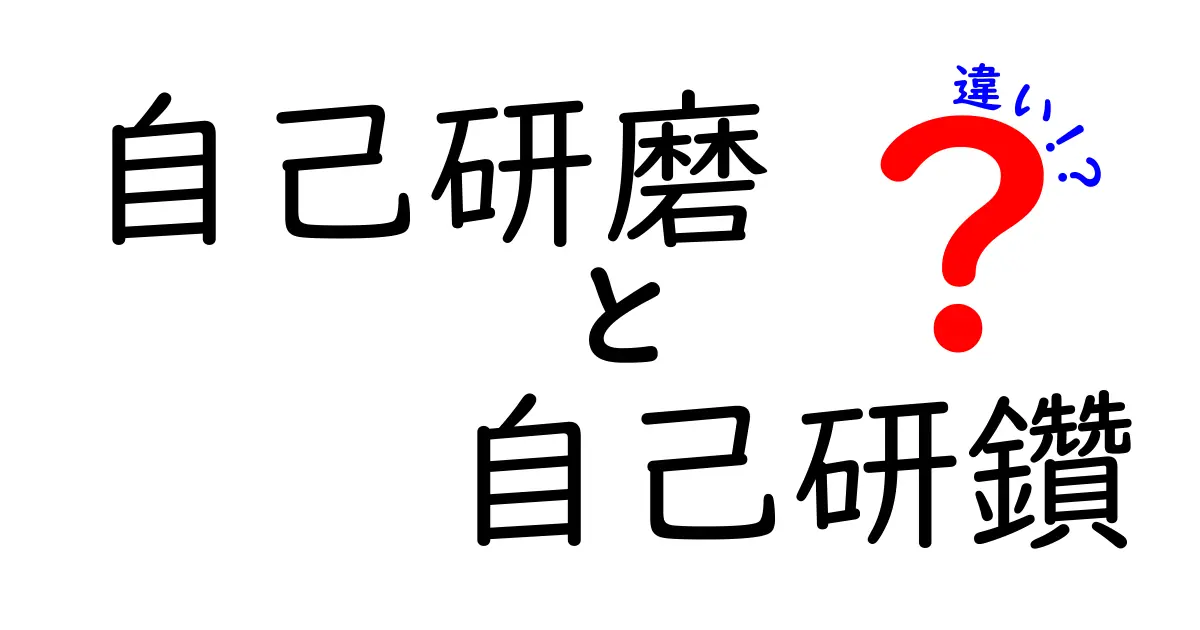

自己研磨と自己研鑽の違いを徹底解説――成長の道を分けるポイント

「自己研磨」と「自己研鑽」は、日常の学習や成長を考えるときによく出てくる言葉です。しかし、似ている言葉だからといって同じ意味にしてしまうと、取り組み方があいまいになり、成果を感じにくくなってしまいます。ここでは中学生にも伝わるよう、具体的な例を交えつつ両者の本質を整理します。まず大切なのは、目的の違いをはっきりさせることです。

自己研鑑は外から見える成果や能力の成長を意識して、技術や知識を身につける行動です。例として、英語の語彙を増やして会話がスムーズになる、数学の公式を正しく使えるようになる、スポーツで新しい技術を習得する、などが挙げられます。これらは短期的な成果が評価に直結しやすい特徴を持ちます。

一方で自己研鑽は、内面的な理解を深め、考え方の筋道や問題解決のプロセスを強化する取り組みです。難しい課題に向き合い、なぜその解法が正しいのか、他の道はないのかまで自問自答する過程を指します。学習の中での「なぜ」を徹底して追い求める姿勢こそ、自己研鑽の本質です。

この二つは対立するものではなく、実は相互補完的な関係にあります。外見の成果を積み上げつつ、内面の理解を深めることで、長期的な成長が確実に加速します。次の節では、具体的に何を鍛えるのかを見ていきましょう。

自己研鑑:何を鍛えるのか

自己研鑑は「自分が今どれだけできるか」を把握し、不足点を狙い撃ちで鍛える作業です。現状の能力を正確に知ることから始め、欠けている要素を段階的に補っていくのが基本です。たとえば算数の基礎力が不足している場合、公式の意味を理解することから始め、同じタイプの問題を別の条件で解く練習を重ね、最後に実際の応用問題へとつなげます。ここで大切なのは「小さな成功体験を積むこと」と「自分の思考の癖を観察すること」です。

観察と記録を習慣化すれば、どんな解き方に時間をかけやすいか、どんな場面でミスが増えるかが見えてきます。さらに、他人の解法を読み比べることで自分の長所と短所を明確に認識でき、改善の道筋が見えやすくなります。

測定可能な指標を設定すると進捗が見えやすく、モチベーションの維持にも役立ちます。例えば「1日10分の練習で3日連続正解率が8割を超える」など、具体性があると行動に結びつきます。

自己研磨:習慣と環境を磨く

自己研磨は「環境を整え、習慣を作る」作業です。毎日のルーティンづくりや、学習に適した場所・時間の確保、周囲のサポートを得ることが含まれます。習慣を変える最も強力な方法は「小さな一歩を積み重ねる」ことです。例えば、朝起きたらすぐ5分だけ新しい語彙を覚える、作業前に5分の計画を立てる、週末には成果物のレビュー時間を1時間確保する、など。外的な要因を整えると、内的なモチベーションを保ちやすくなります。

また、適切なフィードバックを受けられる環境も重要です。友人や先生に進捗を共有し、改善点を指摘してもらうと自己研磨が単なる作業にならず、成長の道筋として見えるようになります。

環境づくりと習慣化は長期戦ですが、続けるほど成果は安定して現れます。これらを組み合わせることで、外見の成果と内面的な理解が同時に深まります。

実践のコツとチェックリスト

実践のコツを簡潔な形でまとめると以下の通りです。まずは「目的を2つに絞る」こと、次に「1週間の行動計画を作成する」こと、さらに「小さな達成を週ごとに振り返る」こと、最後に「失敗から学ぶ仕組みを作る」ことです。以下の表は、自己研鑑と自己研磨の違い・評価ポイントを整理したものです。 視点 ポイント 例 目的 自己研鑑 新しいアルゴリズムの原理を理解する 指標 自己研磨 成果物の完成度を高める 評価方法 自己研鑑 原理の説明ができる、応用まで語れる ble>落ち穴 自己研磨 表面的なテクニックばかりを積み重ねる

この表を見れば、何を優先して鍛えるべきかが分かります。

最後に、継続は力なりという言葉を忘れずに。毎日少しずつ取り組む習慣が、1年後の自分を大きく変えます。

放課後、友だちと自己研鑑と自己研磨の話題で盛り上がりました。私は、自己研鑑を“考え方の筋道を深く掘り下げる練習”だと感じ、自己研磨を“成果を出すための習慣づくり”だと整理しました。二つは別のものではなく、実は同じ学習の土台を作るパーツです。日々の小さな選択を積み重ねると、自己研鑑の洞察が深まり、次の課題へ自然に進めます。もし友だちがやる気を失っても、私はこう伝えます。小さな勝利を一つずつ握り、それを共有していく。そうすることで、学習が“続く遊び”になり、自然と成長を実感できるようになるのです。

前の記事: « 力量と技量の違いを知ると得する理由|使い分けのコツと実例