中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

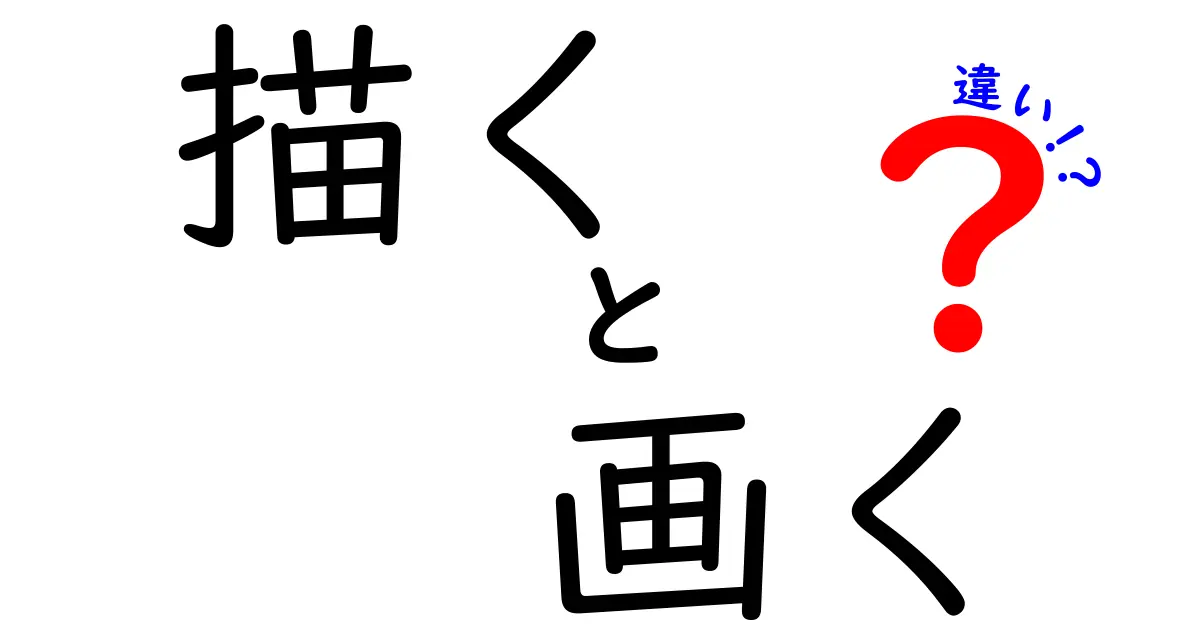

描くと画くの違いを理解するための基礎知識

描くと画くの違いを知るには、まず両方の言葉が指す基本的な行為を押さえることが大切です。描くは鉛筆やペン、筆、クレヨンなどの道具を使って線を引き、形を整え、色を置く行為を指します。日常生活では、子どもがノートに絵を描く場面や、絵本の挿絵を描く場面、漫画のコマを描くときなどに“描く”という言葉を使います。また、心象の描写や物語の場面を文章で描くときにも“描く”という言葉を用います。対して画くは、古風で堅い印象を与えることが多く、現代の日常会話ではあまり使われません。博物館の解説文や文学作品、歴史的な文献の中で見かける程度です。現代の教育現場では、絵を描くという意味には“描く”を使い、絵の制作そのものを示す別の語と組み合わせて文章を作ることが多いです。ここで覚えておきたいのは、描くは“絵を作る行為”全般を表す最も基本的な動詞だという点です。これを押さえておくと、後の場面で無理なく使い分けられます。

次に、画くという表現がどんな時に出てくるのかを考えましょう。画くは、芸術的・文語的・専門的な文脈で登場することが多いのですが、日常語としての使用は稀です。たとえば「画を描く」という言い方はやや混乱を招く可能性があり、正しくは「絵を描く」や「絵を仕上げる」などの表現を選ぶのが自然です。文語体の文章や昔の詩・小説には“画く”が現れることがありますが、それを現代の子どもたちが文章に取り入れるときは、意味のニュアンスがやや難しくなる点に注意しましょう。結局のところ、現代日本語では描くを使う場面が圧倒的に多く、画くはほんの一部の堅い表現として捉えておくのが現実的だと言えます。

このような背景を踏まえ、使い分けのコツを簡潔にまとめると次のとおりです。まず日常の絵や描写には描くを選ぶ。次に文学的・歴史的・専門的な文脈で画くが登場することがあるが、一般的な話し言葉や教育現場では避けるのが無難。この整理だけでも、読者が誤って画くを使ってしまう場面を減らせます。

さらに具体的な場面の例として、漫画家がキャラクターの表情を描く場面、写真や風景をイメージとして文章で描写する場面、学校の美術の授業で絵を完成させる場面などを挙げると理解が深まります。これらの場面では“描く”が最も適切です。最後に、正しい書き分けのコツとしては、もしあなたが画面の外に現れる“画”という意味を強く出したいときには、文章全体の雰囲気を考慮して画くが自然になるかを判断すること。慣れてくると、絵を描く場面と言語表現として描く場面を無理なく切り替えられるようになります。

語源と意味の違い

描くという言葉は、漢字の成り立ちから「筆を使って絵を作る」「心に描いたものを形にする」という意味を持っています。具体的には、描くは観察して線を引き、色を置き、形を整えるという実際の作業を指すことが多いです。対して画くは、画(えがく)の意味を強く持つ語で、古くは美術的・文学的な場面で使われることが多く、現代では日常語としてはあまり使われません。読み方も「かく」以外に「がく」と読む場合があり、文語的・専門的な文脈で用いられることが多い点が特徴です。

この違いを覚えておくと、文章の雰囲気や時代感を崩さずに言葉を選べるようになります。特に作文や小説を書くときには、現代的な場面には描くを使い、格調を出したい場面には画くを選ぶと、読者にも伝わりやすい表現になります。

重要ポイント:現代日本語では描くが最も自然で頻繁に使われる動詞です。画くは古風・文学的・専門的な文脈でのみ使われるケースが多いので、普段の会話や学校の宿題では避けるのが無難です。

用途と場面別の使い分け

日常の描写・創作・表現を考えるときは、基本的に描くを使います。友達に絵を見せるとき、授業で人物や風景を描くとき、漫画やアニメのキャラクターを描くとき、絵本の挿絵を描くときなど、どんな場面でも描くが自然です。文章表現として心情や風景を描くときにも描くを使います。

一方で、文学的・歴史的・専門的な文脈、または古風な表現を意図的に使いたい場合には画くを選ぶことがあります。例えば解説文で「画を描く」という表現を使うと、読者に“伝統的・荘厳な雰囲気”を感じさせる効果が期待できます。ただし現代の普通の文章では違和感を生むことがあるため、読み手層を考えて使い分けることが大切です。

使い分けのコツは、まず目的をはっきりさせることです。視覚的な絵作りを指すなら描く、文語的・格調を強調したいなら画くといったふうに、場の雰囲気と読者の想定に合わせて選ぶと失敗が減ります。さらに、同じ意味合いを伝えるときでも、文体が古いか現代的かで選ぶ語が変わることを意識すると、表現の幅が広がります。

koneta: 今日の話題は描く。友だちと雑談するような感じで深掘りしてみるね。絵を描くとき、私たちはただ線を引くだけじゃなく、何を伝えたいかを心で決めてから筆を走らせる。だから描くは“伝える力”そのもの。字面だけを見れば、描くは子どもにも使いやすい普通の言葉。だけど、文学的な雰囲気を出したいときには画くという選択肢が生まれる。画くは古典の香りがする表現で、作品の格を高めたいときに一瞬の選択肢になる。つまり描くは日常のツールで、画くは表現の香りづけ。こう考えると、同じ「絵を作る」という意味でも使い分けが楽になる。そんな小さな発見が、文章や会話をちょっと豊かにしてくれるんだ。