中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

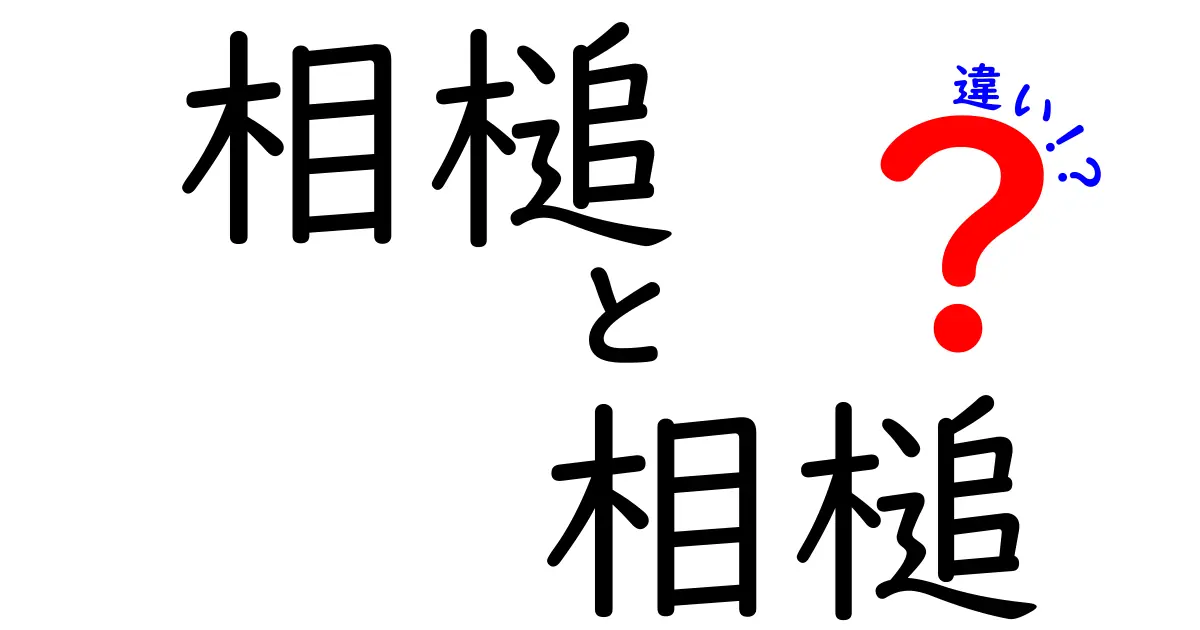

はじめに:アリルとビニルの基本的な違い

はじめに、アリルとビニルは名前が似ているので混同されがちですが、実際には結合の位置や性質が大きく異なる2つの有機基です。アリル基とは、-CH2-CH=CH2 という三つの炭素からなる基で、分子に結合している部分は末端の CH2(最初の炭素)です。この末端ホルムは反応の際に、中心の二重結合と連携して反応を起こす場所として働くことが多く、共鳴安定性の力を借りて反応の挙動が変わることがあります。これに対してビニル基は -CH=CH2 という、二つの炭素だけからなる基で、結合点は二重結合の片方です。この意味は、反応の中心が二重結合自体になる、ということです。つまりアリル基は“末端の CH2 が前後の骨格を緩やかにつなぐ”方向、ビニル基は“二重結合そのものを反応の中心とする”方向という違いを持つのです。これだけで日常生活の中の様々な化合物の挙動が変わってくるため、名前が似ていても混同しないことが大事です。

このセクションでは、まずは両者の基本的な違いを、結合の位置・安定性・反応の中心・実生活での使い道という4つの観点で比べていきます。特に覚えておきたいのは、アリル基は CH2-CH=CH2 の形を持ち、ビニル基は CH=CH2 の形を持つという基本形です。これを頭の中に置いておくと、後の例を見たときに「どちらの基が関係しているのか」がすぐに判断できるようになります。さらに、アリルとビニルの反応性の違いは、重合(長い鎖状の分子になる反応)や置換反応に大きく影響します。例えばポリマーを作る際の初期段階で、反応の起こる場所がどの基かによって得られる物性(硬さ、柔らかさ、耐熱性など)が変わるのです。こうした違いを知ると、“二つの似た名前の基が、どうして別の性質を持つのか”が見えてきます。

アリルとビニル、反応の違いと身近な例

ここでは具体的な反応の差と、それがどう身の回りの材料や現象に影響するのかを見ていきます。アリル基は共鳴によってラジカルやカチオンが安定化する性質を持つことが多く、反応の経路が複数生まれる場合があります。その結果、アリル基を含む物質は、位が異なる炭素に電子が移動して反応が進むことが多く、同じ反応条件でも別の結果になることがあります。これが、アリル基やアリルアルコールなどの中間体の形成を助けてくれる理由です。一方、ビニル基は二重結合そのものが反応の中心になるため、反応は加成反応が主導になるケースが多く、ラジカル反応や置換反応の進み方がアリル基に比べて限定されやすいです。これが、ビニル基を含む物質が硬くて反応性が控えめになる印象を与える理由でもあります。日常の例としては、アリル基を持つ化合物は香り付けや防腐剤などに使われることがあり、ビニル基を含む化合物はプラスチックや樹脂の材料として世界中で広く使われています。身の回りの製品を思い浮かべると、アリル由来の香り成分や香料の中には、微妙な香りの変化をつくる役割を果たしていることが分かります。

この違いを理解することは、化学を学ぶ上で“何が起きているのか”を直感的に掴む第一歩です。最後に、差を頭の中で整理するときのポイントをまとめます。

アリル基は末端の CH2 に結合、ビニル基は二重結合の片方の炭素に結合という基本を基準に、見た目が似ていても反応の中心がどこかを確認する癖をつけましょう。以下の簡単な表でも要点を比べられます。

表を使って整理すると、覚えやすさが格段に上がります。表には「結合の位置」「安定性の理由」「実生活での用途」を並べ、アリル基とビニル基の違いを一目で見渡せるようにしました。

この理解を土台に、化学の授業や実験で出てくる基の反応を、よりスムーズに読み解けるようになるはずです。

最後に覚えておきたいのは、基の種類だけでなく「結合の位置」と「反応の中心」が、化学反応の道筋を大きく変えるという点です。身近な例でも、アリル基とビニル基が混ざっているような分子を想像すると、その分子がどんな風に固まるのか、香りがどう変わるのか、そういった予測が立てやすくなります。

まとめと活用のポイント

アリル基とビニル基の違いを理解する鍵は、結合の場所と反応の中心の違いを意識することです。

アリル基は末端の CH2 が前後に柔軟性を与え、ビニル基は二重結合自身が反応の中心になるため、反応の選択肢や結果が違います。これを頭に置くと、有機化学の授業や実験で“これが起きている理由”が自然と見えてきます。

また、身の回りの材料を考えると、アリル由来の香料や防腐剤、ビニル由来の樹脂製品が日常にあふれており、私たちの生活はこの2つの基の違いによって支えられていることを実感します。

学習のコツとしては、まずは結合の場所を図で頭に描き、次に具体的な反応の例を思い浮かべる癖をつけることです。

最後に、実験をするときは安全に配慮して、基の性質が変わる条件(温度、酸性・塩基性の度合い、触媒の有無)を意識して観察してみてください。

この知識を土台に、将来は有機化学の応用分野で新しい材料づくりや素材開発に貢献できる可能性が広がっています。

放課後、理科室で友だちと実験ノートを眺めながら、アリル基とビニル基の違いを話していた。私はまず "-CH2-CH=CH2" の形を手で描き、次に "-CH=CH2" を描いた。友だちは「結合の場所が違うと、反応の動きも変わるんだね」と言い、私は「そう、アリル基は末端の炭素が風のように自由に動くので反応経路が複数生まれやすい。ビニルは二重結合自体が硬いので、一つの反応しか起きにくい」ろと説明した。結局、2つの基は名前が似ていても、結合の位置と反応の中心が違うだけで、性質や用途が大きく変わるのだと実感した。