中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

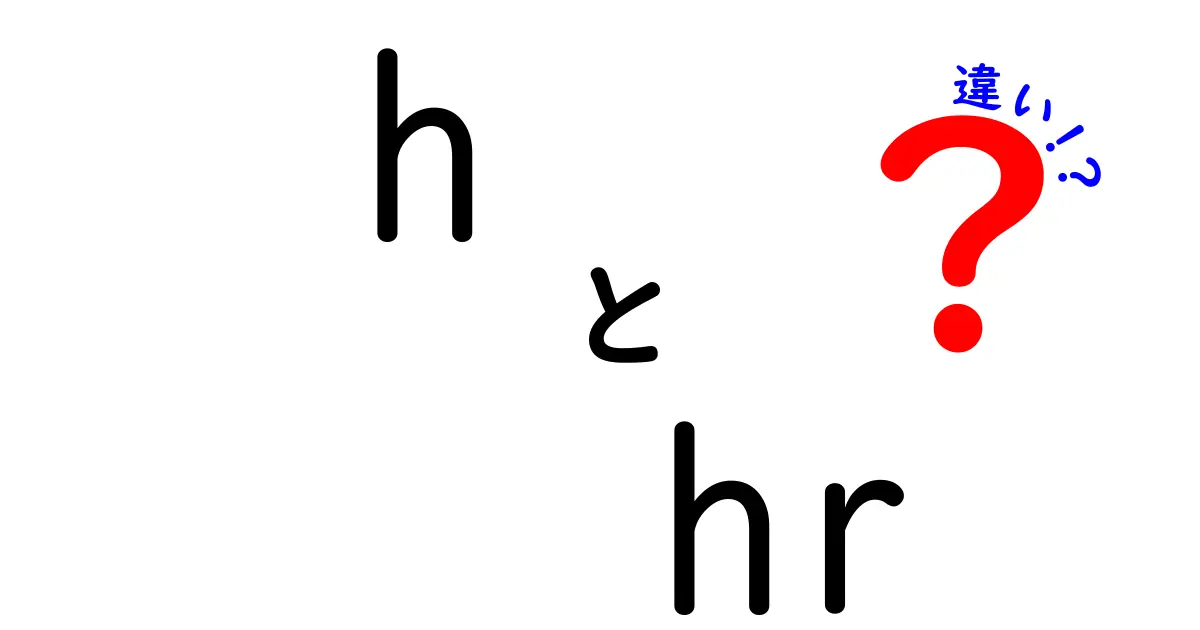

まず押さえるべき基本:hタグとhrタグの違い

見出しを作るhタグと、視覚的な区切りを作るhrタグは、HTMLの中で役割が全く違います。hタグは文書の構造を階層化し、検索エンジンにも情報を伝える手段です。大きさはh1からh6まであり、数字が小さいほど細かい階層を表します。適切に使うと、文章が読みやすくなり、ページの理解もしやすくなります。

一方、hrタグは水平線を表示するだけの要素です。意味的な情報を追加するものではなく、ページの中の区切りを視覚的に示す目的で使います。現代のウェブ設計ではデザインとしての区切りと意味的な区切りを混同しないように気をつけることが大切です。つまり、hタグは構造、hrタグは区切りの視覚表現と覚えると混乱が減ります。

hタグの基本的な使い方と注意点

hタグは3つのポイントがあります。まず第一に、最重要は階層を正しく作ることです。見出しの順序を飛ばさないよう、h1からh2からh3の順で使い、飛び級は避けます。次に、検索エンジンに伝わる情報を整理するため、キーワードを無理に詰め込まず、読みやすさと意味を重視します。最後に、視覚的なデザインと意味が一致するよう、CSSで見た目を整え、HTMLの構造だけで調整するのが良い方法です。

この考え方ができれば、どんな文章でも読み手にも機械にも伝わりやすくなります。

例えば、学校の宿題で数学のコツについて書くとき、h2で章の名前、h3で小さな節を作ると、読み手はどこに何が書いてあるのかすぐ分かります。見出しの言葉遣いは短く、内容を的確に表すものにすると、タイトルと本文の両方が読みやすくなります。これが基本の考え方です。

hrタグを効果的に使うコツと注意点

hrタグはページのリズムを作る道具です。使い方次第で文章の読み心地が大きく変わります。過剰な使用は避けるべきで、長文の区切りや、セクションの転換点だけに限定すると良いです。視覚的には柔らかな区切りを作るデザインも増えていますが、意味的にはただの線なので、スクリーンリーダーを使っている人には伝わりにくいことがあります。その点、説明文を適切に追加すれば、hrは読者に情報の区切りを伝えやすくなります。

実例として、長い段落の後にhrを置くと「ここで新しい話題が始まる」という合図になります。

また、デザイン面で線の太さや長さをCSSで調整する場合、HTMLのhrは自動で幅を取るため、アクセシビリティとデザインの両立を考えるべきです。結局は、使い方を理解して適切に使うことが大切です。

- hタグとhrタグの混同は初心者のよくあるミスです。

- 見出しと区切りの役割を混ぜないことが大切です。

- 読みやすさと意味の両方を意識しましょう。

実例と応用のチェックリスト

実務でHTMLを組むときには、まずページの構造を紙に描くと分かりやすくなります。階層を決めたら、文章を読んだ時にユーザーがどの項目に注目するかを考え、重要な見出しには適切なキーワードを盛り込みましょう。

hrを使う場合は、長いセクションの区切りや、新しい話題の開始を示す場所だけに限定するのがコツです。中学生の読者にも伝わりやすい文章づくりを心がけることで、Webページ全体の品質が高まります。

友だちと話すとき、ぼくは h タグ を思い出すんだ。hタグは見出しの整理屋さんみたいな存在で、h1 がページの顔、h2 が章の看板、h3 が節の案内板。ノートづくりにも同じルールを使える。章の順番をきちんと決めれば、何を書いたか思い出しやすく、友だちに説明するときも伝わりやすいんだ。

次の記事: 中途採用と新入社員の違いを徹底解説!採用戦略を変える1記事 »