中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

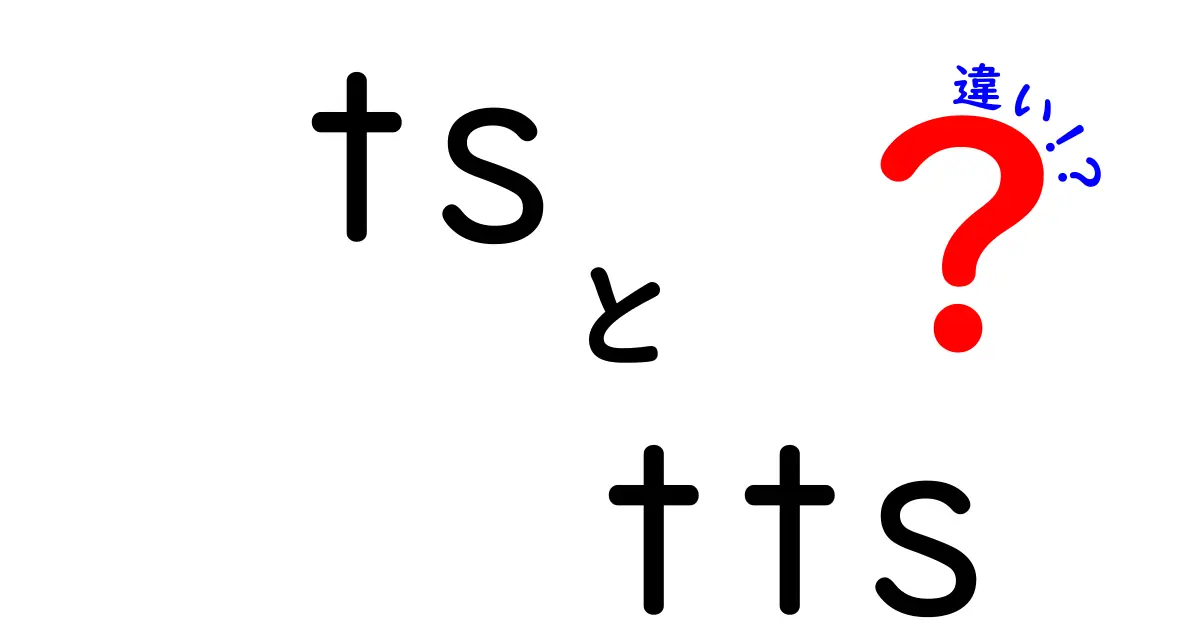

tsとttsの基本的な違いを一言で押さえる

まず前提として、略語は文脈によって意味が大きく変わります。ts はプログラミングの世界で「TypeScript」の略としてよく使われます。TypeScript は JavaScript に型管理の機能を追加した言語で、.ts という拡張子を持つファイルが多いです。対して TTS は「Text-to-Speech(テキストを音声に変換する技術)」の略語です。音声合成を使って読み上げ機能を作るときに出てくる用語で、読み上げの品質、言語の対応などが話題になります。

この二つは意味も対象も全く異なる分野の用語です。文脈を見れば誰が何をしているのかすぐに分かりますが、書類やミーティングの議事録などでは誤解が生まれやすい点です。TypeScript はコードを書く時の道具で、TTS は人の耳で聴く情報を作る道具です。ここを混同すると、デバッグをしているつもりが音声の設定を確認していた、というような混乱が生じます。

以下は具体的な違いの要点です。

tsとttsの使い分けのコツと混同を避ける実践ポイント

使い分けのコツは、まず文脈を確認することです。TS が登場したら「TypeScript の話だな」と判断し、TTS が出てきたら「音声読み上げの話だな」と切り替えましょう。特にメモや資料作成では、以下の点を意識すると混乱が減ります。

1) 大文字小文字の使い分け:TypeScript なら“TS”または“ts”、Text-to-Speech なら“TTS”と表記を統一する。

2) ファイル名や拡張子の見分け:.ts はコードファイル、.tts はまれだが音声設定のファイル名として使われるケースを避ける。

3) ドキュメントの統一:社内のスタイルガイドを作成し、TS と TTS の定義を明記しておくと、誰が読んでも同じ理解になります。4) 例を使い分ける:コードサンプルは TS、音声サンプルは TTS の話として別々のセクションに置くと誤解が減ります。5) 実務での順序を守る:技術的な話は開発の話、サービス提供の話は音声技術の話、と区別して話を進めると混乱が少なくなります。

- 難解な専門用語は最初に定義する

- 略語を初出時に解説する

- 資料内での表現を統一する

さらに、現場での混同を避ける具体的な実践として、日常の会話でも「TSはTypeScript、TTSはText-to-Speech」と話す癖をつける。ドキュメントにスクリーンショットとキャプションを添えると理解が深まる。教育現場では、音声読み上げの設定とコードの設定を同じ説明文で混ぜないように分ける訓練をすると効果的です。

最後に重要なのは、学習者の立場に立って「何を作るのか」を最初に決めることです。音声での読み上げを作るなら TTS に集中し、コードの型安全性を高めるなら TS に力を入れる。これらを適切に分けて学ぶと、混乱はかなり減ります。

友だちと放課後に ts と tts の話題で雑談していると、ついどちらの話題か混同してしまう場面がある。私が最初に思ったのは、ts はコードを書くための道具、TTS は耳で聞く世界を作る道具だという点だった。たとえばある課題で「tsの型」を検証する場面と「ttsの音声合成」を比較する場面では、同じ文字列を見ても意味が全然違う。前者はコードのエラーチェック、後者は読み上げの品質や対応言語の話になる。こうした境界線を認識しておくと、授業中の質問にも答えやすくなる。