中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

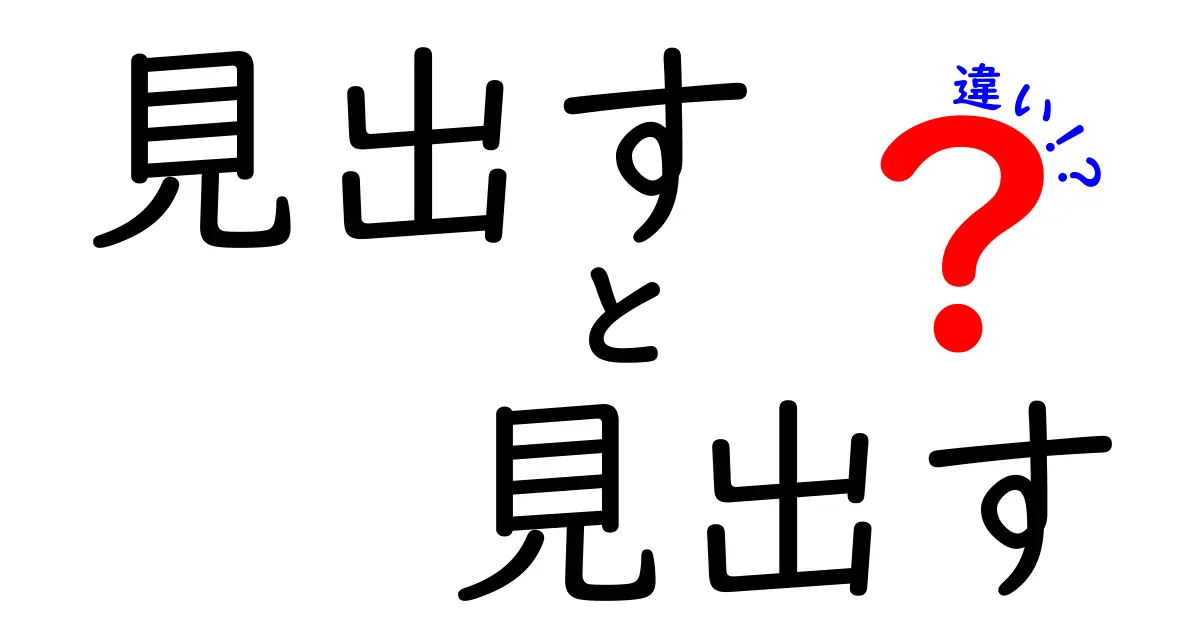

見出すと見出すの違いを整理する基本観点

日本語の動詞には同じ読み方でも意味が変わることがあります。とくに「見出す」は語としてとても重要で、しばしば発見する・取り出す・見つけ出すといったニュアンスを含みます。ここではまず 基本的な意味の捉え方を整理します。

まず第一に覚えておきたいのは、見出すは「何か hidden な要素や可能性を自分の視点で拾い上げ、形にする」という行為を指すことが多いという点です。単なる観察ではなく、観察した情報の中から意味を見つけ出して新しい結論や価値を導くというニュアンスがあります。

第二に、見出すは対象が人・データ・状況・アイデアなど抽象的なものでも使われ、特に「潜在的な価値・可能性・解決策・特徴」を引き出す場面で重宝します。例として「データから新しいパターンを見出す」「市場のニーズを見出す」などがあります。

第三に、語の使い分けでは動詞の強さがポイントです。見つける・探す・気づくという意味の動詞と比べると、見出すは「自分の努力で新しい情報を拾い上げる」という積極性を強調します。文章全体のトーンも、研究論文風やビジネス文書風では 見出す が適切になることが多いです。

以下の例文は、文章としての意味の広がりを示すために用いられます。

・研究者は長い分析の末、データから新しい法則を見出した。

・編集部は読者の反応データから新たなコンテンツの方向性を見出した。

・田中さんは自分の経験から解決策を見出す力がある。

このように、見出すは単なる発見以上の「発見を具体的な価値へと変換する行為」を表します。

ここからは、見出すと似たような語の違いを表に整理します。

共通点と相違点を把握することで、意味の変化を読み解く力を養えます。

なお、見つける・見つけ出す・見出すの三択は混同されやすいので、実際の文脈をよく見ることが大事です。

実際の場面での使い分けのコツと注意点

次は、日常会話や授業・文章作成での使い分けのコツを具体的に見ていきます。まず大事なのは文脈の読み方です。語が指す対象は「誰が・何を・どんな状況で・どうやって」という情報と密接に結びつきます。

「データからパターンを見出す」と言えば、データの中に潜む意味を見つけ出す積極的な行為を強調します。対して「データからパターンを見つける」と言うと、発見の過程そのものは描写しますが、発見の結果としての価値を強調するニュアンスが弱くなることがあります。

ふだんの文章では、公式な場面ほど見出すを選ぶ傾向があります。研究論文・報告書・提案書など、読者に新しい価値を伝える目的の文章では、見出すを使って「発見と価値創出」を結びつけるのが自然です。反対に、カジュアルな会話や説明文では、見つける・見つけ出すを混ぜて使うことで、話のリズムをとることができます。

では、実際の使い分けのコツを覚えるための例をいくつか見ていきましょう。

例1: 学習の場面

・「このデータから新しい傾向を見出すことが重要だ」

・「このデータから新しい傾向を見つけることが重要だ」

ここでは、見出すを用いると「発見の価値創出」を強く伝えることができます。

例2: ビジネスの場面

・「市場の潜在ニーズを見出すには、顧客の声を丁寧に分析する必要がある」

・「市場の潜在ニーズを見つけ出すには、顧客の声を丁寧に分析する必要がある」

ビジネス文書では、見出すのほうが説得力と専門性を感じさせやすいです。

重要なのは、自分の伝えたい“価値”をどこに置くかです。見出すを使うと、読者に対して「発見の成果」を強く意識させることができます。

最後に、よくある誤用と対処法を挙げておきます。

・誤用例:「新しい発見を見出だす」──この表現は重ね言葉になりやすいため避けるべきです。

・正しい形:「新しい発見を見出す」または「新しい解決策を見出す」

・場面の見分け方:公式・研究・提案文には見出す、日常会話には見つけるを使うと読みやすさが保てます。

実践のコツまとめ

1. 対象が抽象か具体かを確認する。

2. 伝えたい価値を意識して語を選ぶ。

3. 文章のリズムを整えるため、同義語を混ぜずに統一する。

4. 事例を添えて読者にイメージを伝える。

この4つを意識するだけで、見出すを使った表現がぐんと自然になります。

友だちとカフェで雑談するような雰囲気で、見出すの意味の違いを深掘りしてみましょう。A: 見出すって、ただ“発見する”って意味だけ? B: うん、発見はそうだけど、見出すには“自分の努力で価値へと変える”というニュアンスがあるんだ。例えばデータを眺めて“新しいパターン”を見出すとき、ただ見つけるだけでなく、それをどう活かすかまで考えるのがポイント。友だちとの話を通して、言葉の力を感じてみよう。