中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

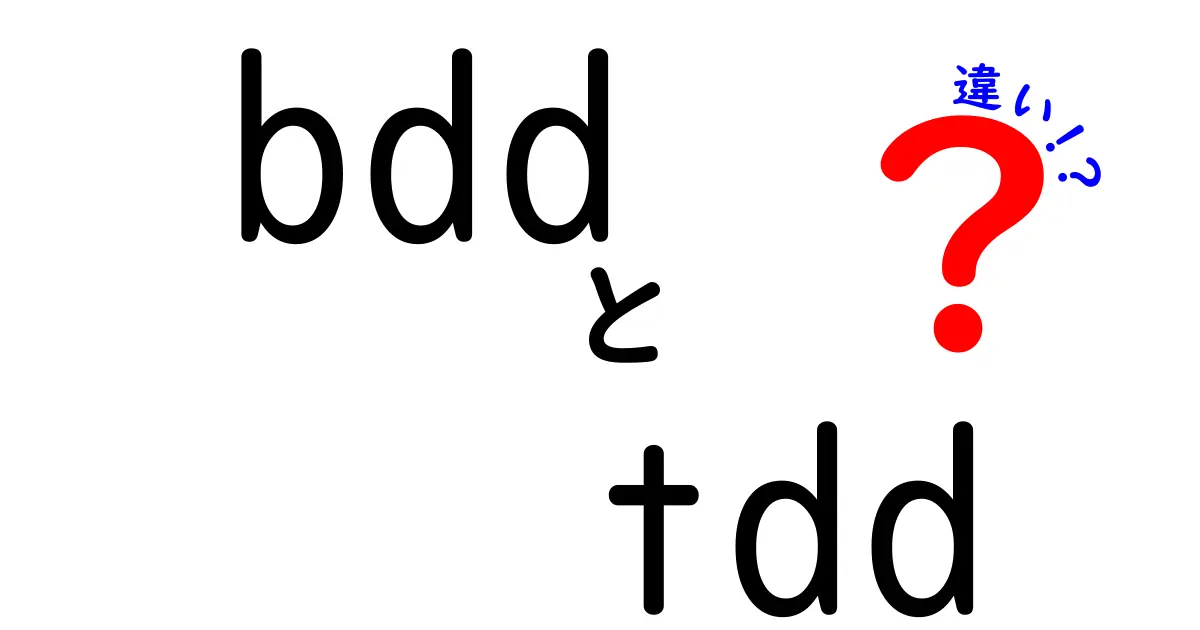

はじめに:BDDとTDDの違いを正しく理解するための基礎事項

テストには「何をどう確かめるか」を決める二つの大きな発想があります。ひとつは小さな部品を正しく組み合わせる設計の考え方で、もう一つは機能が実際にどう振る舞うべきかを人にも機械にも分かる言葉で描く考え方です。ここから先の説明では、まず前提を揃えておくことが大切です。TDDは「テストを先に書いてから実装する」という流れを作る手法で、コードの信頼性と設計の質を高めるのが狙いです。その際に生まれる赤色の失敗(テストが落ちる状態)から始め、緑色の成功へと進み、最後にコードを読みやすく整えるリファクタリングを繰り返します。これに対してBDDは「挙動を仕様として表現する」考え方で、一般的には仕様書や振る舞いの例を通じて関係者全員が同じ理解を共有します。

テストの「何を当然求めるか」だけでなく「誰が」「どのような場面で」「どのような挙動を期待するか」を人の言葉と機械の実行可能な形で結びつける点が大きく異なります。結果として、TDDは主に開発者の視点での設計と挙動を保証する一方、BD DはビジネスサイドやQA、開発者、プロダクトオーナーといった複数の役割が協力して機能の振る舞いを検証するための共通語を提供します。ここではその共通言語となる「振る舞いの記述法」や「テストの対象範囲」「自動化の現場での使い方」など、実務の観点から具体的に解説します。覚えるべきキーワードは毎回の実装サイクルの中で自然と身につき、中学生にも分かるたとえを用いながら段階的に理解していくことができます。まずは両者の根本的な目的を整理し、それから実践的な使い分けのコツへと進みましょう。これからの章で示すポイントを押さえると、プロジェクトの進行状況をより正確に把握でき、リリースサイクルを短縮する助けになります。

この二つの違いを根本から理解する

ここで最も重要な点は「焦点の違い」と「伝わり方の違い」です。TDDは“機能が正しく動くこと”を最初に確認する設計の手順であり、通常はユニットテストと呼ばれる小さな部品単位の検証を先に作ります。たとえば、電卓アプリのかけ算機能が正しく動くかをテストで逐一確認します。新しい機能を追加するたびに関連するテストを追加し、既存のコードに影響が出ていないかを再計算します。これを繰り返すことで、コードの設計が自然と堅牢になり、後から他の人が読んだときにも意図が伝わりやすくなります。

一方のBDDは「機能がどう振る舞うべきか」を人間が理解できる言葉で記述することを優先します。たとえば「ユーザーはログインできる」「パスワードを間違えたときはエラーメッセージを表示する」といった具合です。ここで焦点となるのは“誰が何をどう期待するか”です。開発者だけでなく、デザイナー、テスト担当、ビジネス側の人々もこの振る舞いの記述を共有します。結果として、BDDの仕様はプロジェクトの初期段階で合意を取りやすく、要件の取りこぼしを減らす効果があります。次の段落では、実際に現場での違いを、具体的な手法や実装の流れを通してさらに深掘りします。

この文章を読んでいるあなたが、すでに何かを作り始めている場合、TDDとBDDのどちらを先に学ぶべきか、どのように組み合わせるべきかを自分のチーム状況に合わせて考えるヒントを得ることができます。どちらも「品質を高めるための道具」であり、使い方次第で開発効率を大きく変える力を持っています。

実務での使い分けと導入時のコツ

現場での使い分けは、多くの人が抱える悩みの種です。まず、あなたのプロジェクトがどのフェーズにあるかを判断材料にしましょう。新規開発で要件が不安定な段階ではBDDの導入が有効です。仕様の共通言語を作ることで、顧客や開発者が混乱せずに「何を作るのか」を確定させる手助けになります。逆に、安定した仕様があり、機能そのものの正確さを保証したい場合にはTDDが適しています。ユニットの挙動を徹底的に検証し、コード設計の良さを小さな単位で確証していくスタイルです。導入時には、初期の混乱を避けるために小さな成功体験を積み重ねることが鍵です。

具体的には、まずBDDの基礎的な振る舞いファイルを作成し、関係者が“欲しい挙動”を書き出します。その資料をもとに、開発者はTDD風のユニットテストを追加していき、徐々に自動化の範囲を広げます。テストコードを実装する際には、共通の命名規則、読みやすさ、保守性を重視することが重要です。さらに、テストを失敗させる原因を特定しやすくするためにコメントを活用し、失敗ケースを重念しない工夫を重ねましょう。最後に、実装サイクルを回すためのチーム作りも欠かせません。品質を高めるためには、技術的な理解だけでなく、コミュニケーションの取り方、役割分担、進捗の透明性も重要だからです。以上のポイントを意識することで、BDDとTDDを組み合わせた実践が自然と身についていきます。

今日はBDDの深掘り小ネタです。友達と話すような雰囲気で、振る舞いを記述するBDDの魅力について語ります。BDDは仕様と挙動を結びつけ、技術者だけでなく非技術者にも何が望まれるかを共有しやすくします。私が現場で感じたのは、実際のコードよりも“何をどう動かすべきか”という共通認識を最初に作れる点です。例えばログイン機能を Given When Then で書くと、設計と仕様のズレを早く見つけられ、テストにも自然と橋渡しが生まれます。これにより、要件変更にも柔軟に対応でき、誤解の原因を減らせるのです。

前の記事: « スピードと敏捷性の違いを徹底解説!日常とスポーツで使い分けるコツ