中嶋悟

名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝

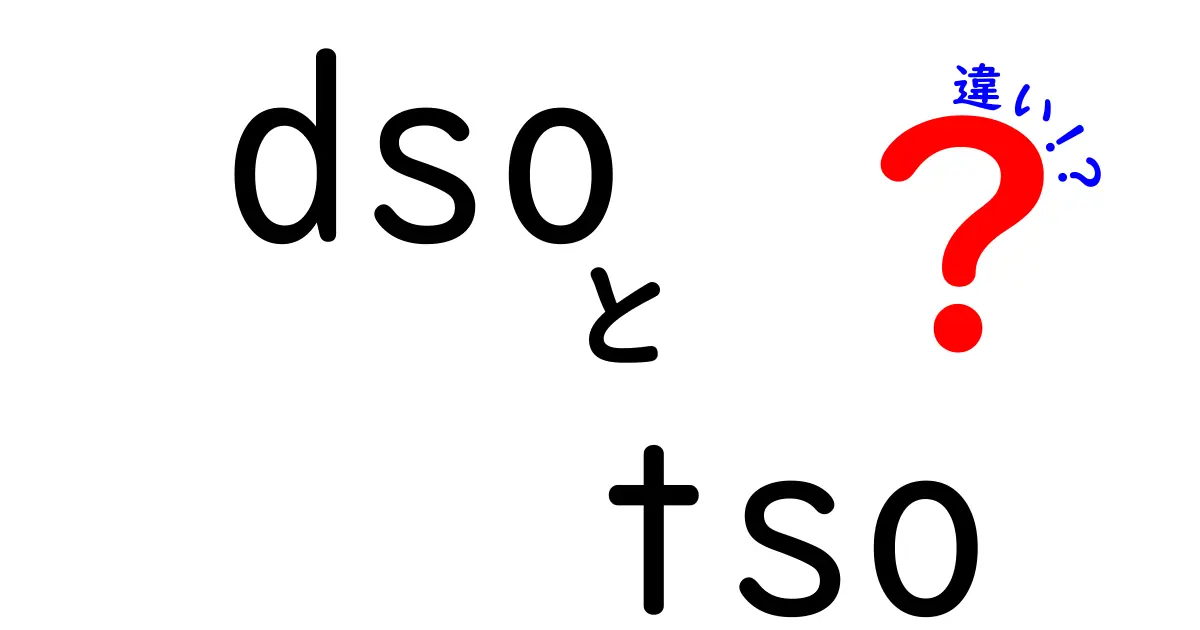

DSOとTSOはどんな道具でどう違うのか、最初は難しく感じるけれど基本的な仕組みと使い方を丁寧に解きほぐしていく長い説明の見出し文です。この記事ではディジタルストレージオシロスコープとタイムストレッチオシロスコープの違いを、日常の実例や比喩を使い分かりやすく解説します。中学生にも理解できる自然な言葉で、スペックの専門用語を避けつつも核心を捉えた説明を目指します。まずは定義から入り、次に測定原理、操作の流れ、用途の違い、そして選び方のポイントまで順を追って説明します。読者が自分の場面に合わせてどちらを選ぶべきかを判断できるよう、最後には総まとめの表も用意しました。

DSOとTSOの違いを理解するには、まずそれぞれが何を目的としているのかを押さえることが大切です。DSOは波形をデジタルとして記憶し再現する方式で、長時間の履歴を持つため、過去のイベントを再現して観察するのに適しています。一方、TSOは信号の時間軸を伸ばして重要な瞬間を拡大表示する方式で、立ち上がりの急な変化や瞬間的なパルスを見逃さずに捉えるのに強みがあります。

次に現場の使い分けですが、例えば低速の信号や長時間の波形を観察する場合はDSOが扱いやすく、医療機器や通信機器のような高速信号を扱う場面ではTSOが有利になることが多いです。DSOはメモリの容量とサンプリング速度のバランスが重要で、表示更新頻度とデータの正確さの両立をどうするかが設計の核心となります。TSOは伸長技術により単位時間内の情報量を確保し、トリガ設定の工夫やストレッチ比の選択が観測結果を大きく左右します。

DSOとTSOの測定原理と技術的な違いを深く掘り下げる長い見出し。DSOは信号をデジタル化してメモリに保存し再現する方式で、波形の期間を跨ぐ履歴を使って連続的な変化を捉えやすくします。一方TSOは時間軸を伸長する独自のストレッチ技術を用い、瞬間的な高周波成分の検出精度を高め、サンプリングだけでは難しい情報を別の視点で補足します。この見出し文は、両者の違いを技術的な観点と現場での実用という観点の両方から整理するための長大な説明文です。さらに、ストレッチ比の選択、トリガ設定のコツ、ノイズ対策、学習コストと導入費用の現実的な目安、教育現場での実践的な活用例などを詳しく取り上げ、読者が自分の目的に合わせて判断を組み立てられるように設計されています。。

以下の表と説明で、DSOとTSOの主要な違いを整理します。

波形の保存方法、観測の柔軟性、適した用途、操作の難易度、費用感、実務での選択ポイントを順番に比較します。

この段落では、実務でよくあるシーンを想定して判断材料を示します。

結論として、DSOとTSOは同じ波形観測の道具でも、設計思想が異なります。使い方の前提を整理しておくと、現場での選択がずっと楽になります。この長い解説を通じて、読み手が自分の測定対象や速度に応じてどちらを選ぶべきかを判断できるようになることを目指しています。

友達と雑談するつもりでDSOの話を深掘りする小ネタ記事。休み時間にふとした疑問から始まり、DSO が波形をデジタルで記憶して後から再現できる点や、TSO の時間伸長機能がどうして高周波の細かな変化を拾えるのかという話を、専門的な用語を避けつつ身近な例えで展開します。視点は学生気分のあなたでも理解できるように、現場の想定シーンや日常の測定のコツ、失敗談と成功談を織り交ぜ、何をどう選べば良いのかを一緒に考える形で進みます。